Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

緒言—歴史的背景

自然科学における多くの新発見がそうであるように,新しい疾患の発見も,一般の臨床家にとっては日常茶飯の見慣れた現象の中から,鋭い観察力によって見出されるのが常である。この場合,豊富な経験と知識を基礎として不断に疑問をもちつづけることが新発見への手がかりとなる。近年その特異な病像によって一躍世界の注目をあびた本疾患の最初の臨床例を報告した英国Sir Russel Brock1)の場合もその例外ではない。すなわち,当時肺動脈弁狭窄症手術において狭窄を完全に拡大しても右室流出路の肥厚は残存し,右室からの血液駆出が妨げられ,その収縮期圧が正常化するのに年余を要することはよく知られた事実であった。右室に起こったことが左室にも起こりうるであろうという仮説を立てることは,当時大動脈弁狭窄症の手術を盛んに手がけていたSir Brockにとってごく自然のことであった。

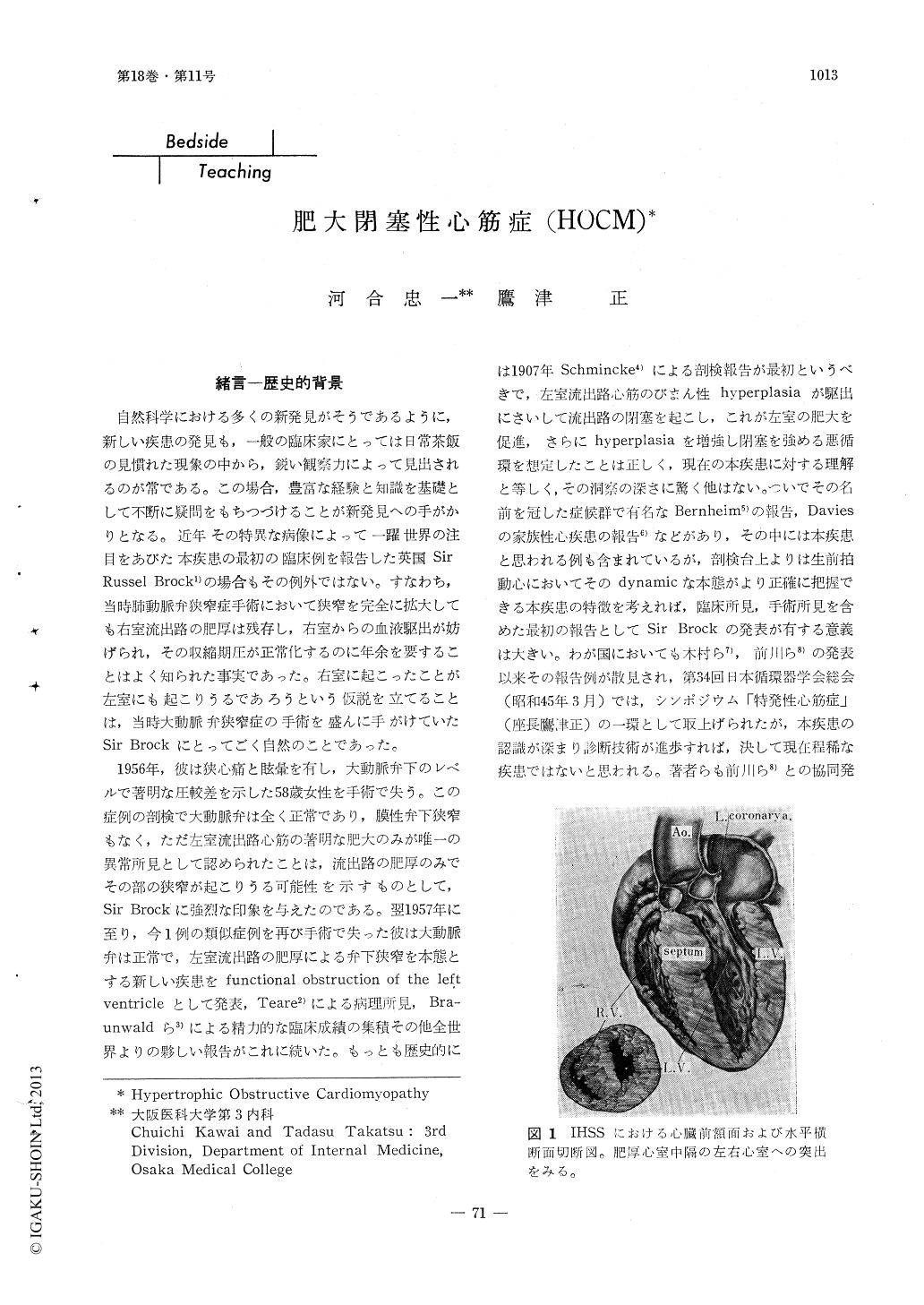

1956年,彼は狭心痛と眩暈を有し,大動脈弁下のレベルで著明な圧較差を示した58歳女性を手術で失う。この症例の剖検で大動脈弁は全く正常であり,膜性弁下狭窄もなく,ただ左室流出路心筋の著明な肥大のみが唯一の異常所見として認められたことは,流出路の肥厚のみでその部の狭窄が起こりうる可能性を示すものとして,Sir Brockに強烈な印象を与えたのである。翌1957年に至り,今1例の類似症例を再び手術で失った彼は大動脈弁は正常で,左室流出路の肥厚による弁下狭窄を本態とする新しい疾患をfunctional obstruction of the left ventricleとして発表,Teare2)による病理所見,Bra—unwaldら3)による精力的な臨床成績の集積その他全世界よりの夥しい報告がこれに続いた。もっとも歴史的には1907年Schmincke4)による剖検報告が最初というべきで,左室流出路心筋のびまん性hyperplasiaが駆出にさいして流出路の閉塞を起こし,これが左室の肥大を促進,さらにhyperplasiaを増強し閉塞を強める悪循環を想定したことは正しく,現在の本疾患に対する理解と等しく,その洞察の深さに驚く他はない。ついでその名前を冠した症候群で有名なBernheim5)の報告,Daviesの家族性心疾患の報告6)などがあり,その中には本疾患と思われる例も含まれているが,剖検台上よりは生前拍動心においてそのdynamicな本態がより正確に把握できる本疾患の特徴を考えれば,臨床所見,手術所見を含めた最初の報告としてSir Brockの発表が有する意義は大きい。わが国においても木村ら7),前川ら8)の発表以来その報告例が散見され,第34回日本循環器学会総会(昭和45年3月)では,シンポジウム「特発性心筋症」(座長鷹津正)の一環として取上げられたが,本疾患の認識が深まり診断技術が進歩すれば,決して現在程稀な疾患ではないと思われる。著者らも前川ら8)との協同発表例以来,左室流出路狭窄5例,右室流出路狭窄1例,計6例の本疾患を確認しているが,本稿では最近の自験例を中心に解説を進めたいと思う。

Copyright © 1970, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.