- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

はじめに

手術室の看護は,看護基礎教育でも学ぶことのない器械や医療機器の取り扱い技術,さらに術式に応じた詳細な解剖生理等の知識が必要となる。例えば全身麻酔下の手術においては,筋弛緩薬の影響を受け,体位によっては体圧が1点に集中する場合があり,皮膚損傷リスクを回避するための高度な実践が求められる。体温管理においても同様であり,開創する創部の大きさ,年齢,手術時間によって奪われる熱量が異なり,個別的な対策が求められる。そうした個別性の高い看護ケアが求められる一方で,患者に意識がない場合が多いため,患者から直接「ありがとう」と感謝を述べられる機会が非常に少ない職場である。

手術室へ転入となった看護師は,それまでのキャリアにかかわらず,前述のような新しい技術を習得するための教育を受けることになる。これらの知識と技術を獲得しながら患者に安全で安心できる看護ケアを提供することが手術看護の営みであり,こうした業務は,予定された手術,術式によって業務内容と方法があらかじめ決まっているため,仕事における裁量が非常に低い職場であると言われている1)。

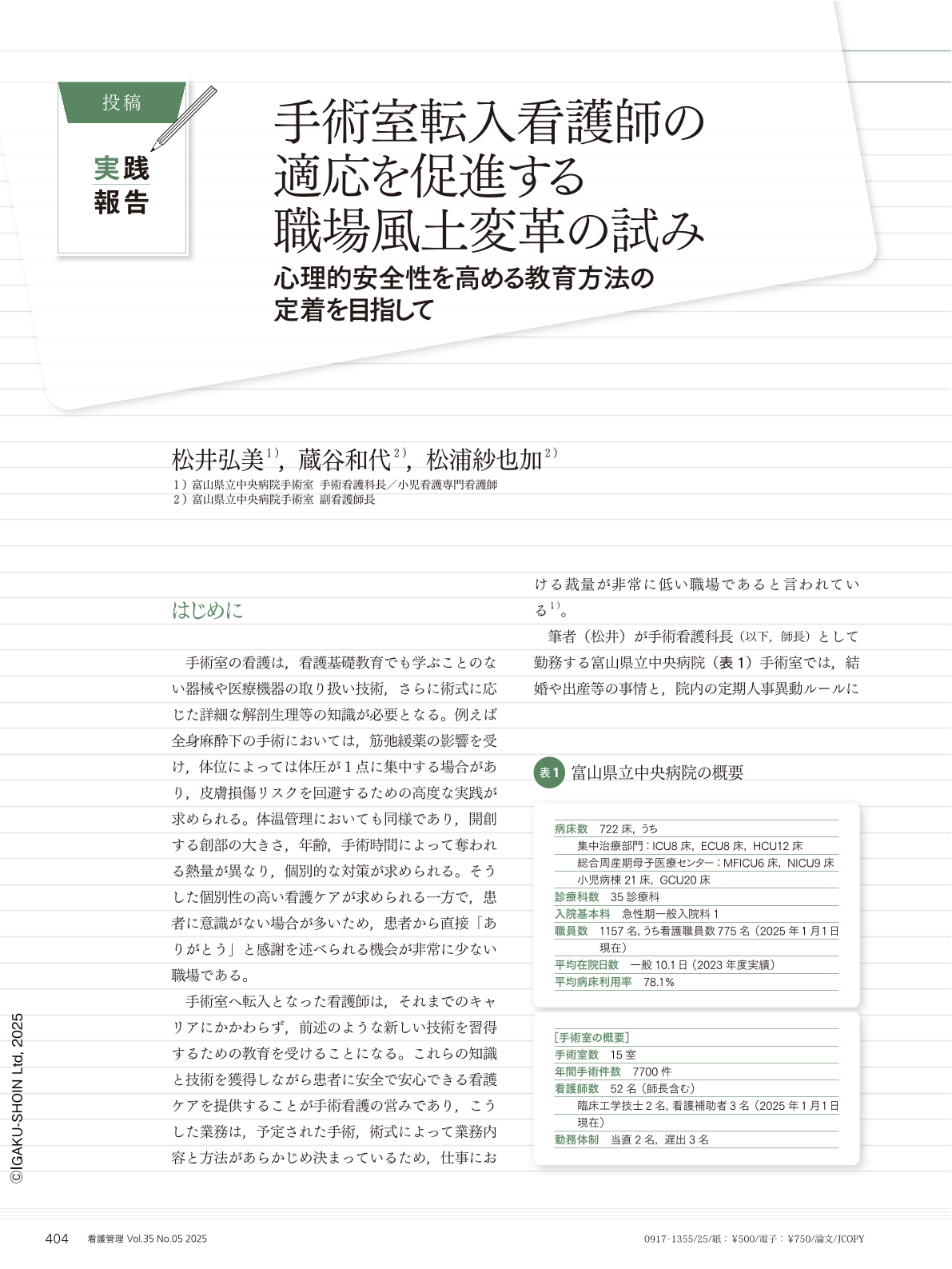

筆者(松井)が手術看護科長(以下,師長)として勤務する富山県立中央病院(表1)手術室では,結婚や出産等の事情と,院内の定期人事異動ルールに従い,例年2〜6名の転入者を受け入れ,教育している。しかし,転入看護師のうちおよそ半数が約1〜2か月経過後に異動希望を申し出て転出する状況にあった。今後ますます少子化が進展し,病院に勤務する看護職が減少する中で,手術室への異動希望者もさらに減少していくと考えられる。先行研究では「手術室文化への適応の難しさ」が手術室への配置転換後の看護師のストレスの要因として挙げられており2),転入者の職場文化への適応を促すことをはじめとした職員定着に向けた取り組みは,持続可能な組織運営として重要な課題である。

そこで今回,手術室転入看護師の適応を促進する職場風土変革を目的に,業務改善に取り組んだ。本取り組みでは,既存の看護実践環境の意図的変化を目指すため,クルト・レヴィンが提唱した組織を変えるための3ステップ3)を参考とした。

Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.