特集 頸部腫脹の臨床

II.診断・治療

リンパ節腫脹

転移性腫脹

佐藤 武男

1

Takeo Sato

1

1大阪府立成人病センター

pp.775-783

発行日 1983年10月20日

Published Date 1983/10/20

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492209672

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

I.はじめに

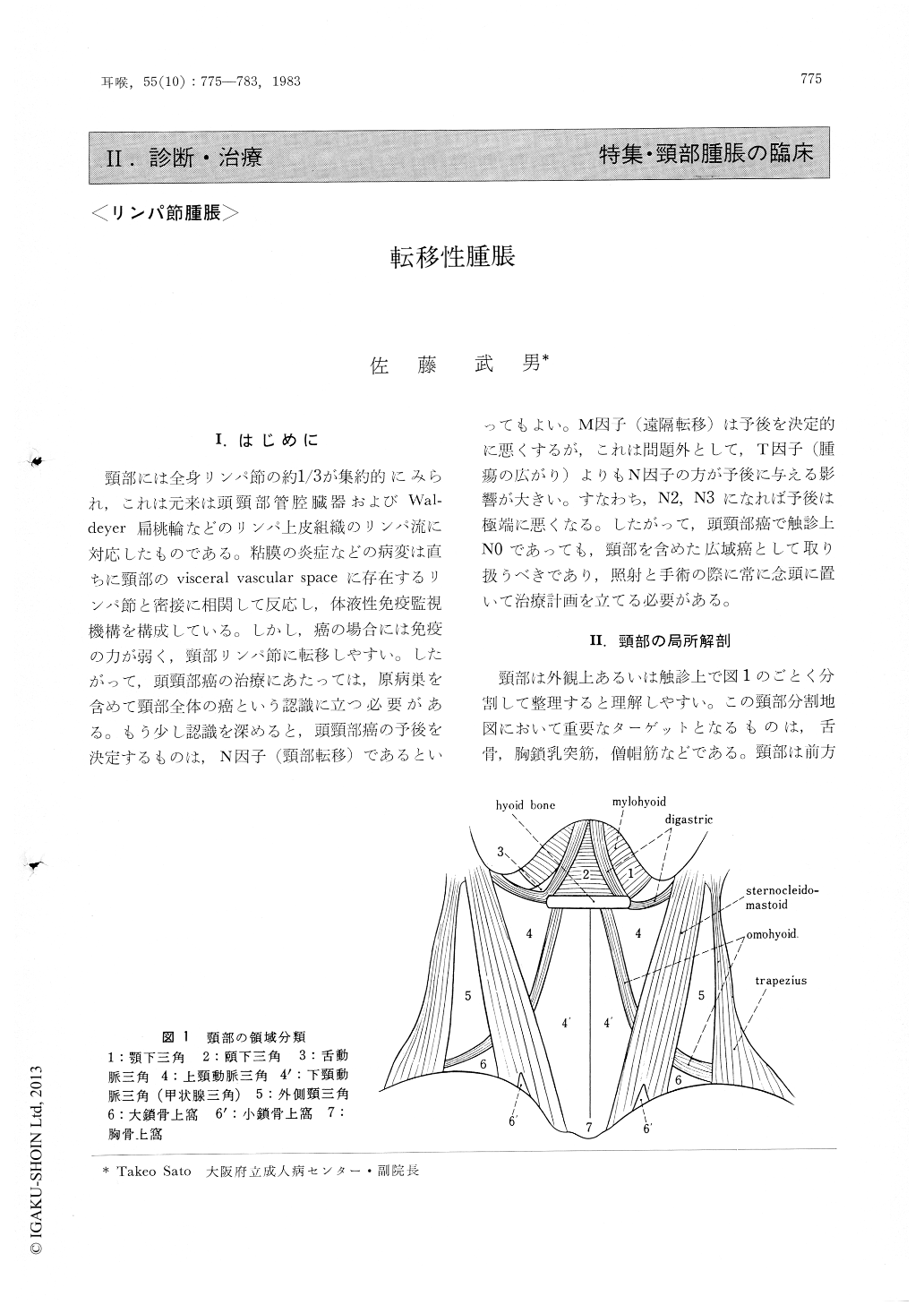

頸部には全身リンパ節の約1/3が集約的にみられ,これは元来は頭頸部管腔臓器およびWaldeyer扁桃輪などのリンパ上皮組織のリンパ流に対応したものである。粘膜の炎症などの病変は直ちに頸部のvisceral vascular spaceに存在するリンパ節と密接に相関して反応し,体液性免疫監視機構を構成している。しかし,癌の場合には免疫の力が弱く,頸部リンパ節に転移しやすい。したがって,頭頸部癌の治療にあたっては,原病巣を含めて頸部全体の癌という認識に立つ必要がある。もう少し認識を深めると,頭頸部癌の予後を決定するものは,N因子(頸部転移)であるといってもよい。M因子(遠隔転移)は予後を決定的に悪くするが,これは問題外として,T因子(腫瘍の広がり)よりもN因子の方が予後に与える影響が大きい。すなおち,N2,N3になれば予後は極端に悪くなる。したがって,頭頸部癌で触診上NOであっても,頸部を含めた広域癌として取り扱うべきであり,照射と手術の際に常に念頭に置いて治療計画を立てる必要がある。

Copyright © 1983, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.