特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から

原発性肝癌

コメント

山本 正之

1

,

菅原 克彦

1

1山梨医科大学第1外科

pp.1467-1469

発行日 1990年10月30日

Published Date 1990/10/30

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407900248

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

肝癌治療における“保存的”療法の意義

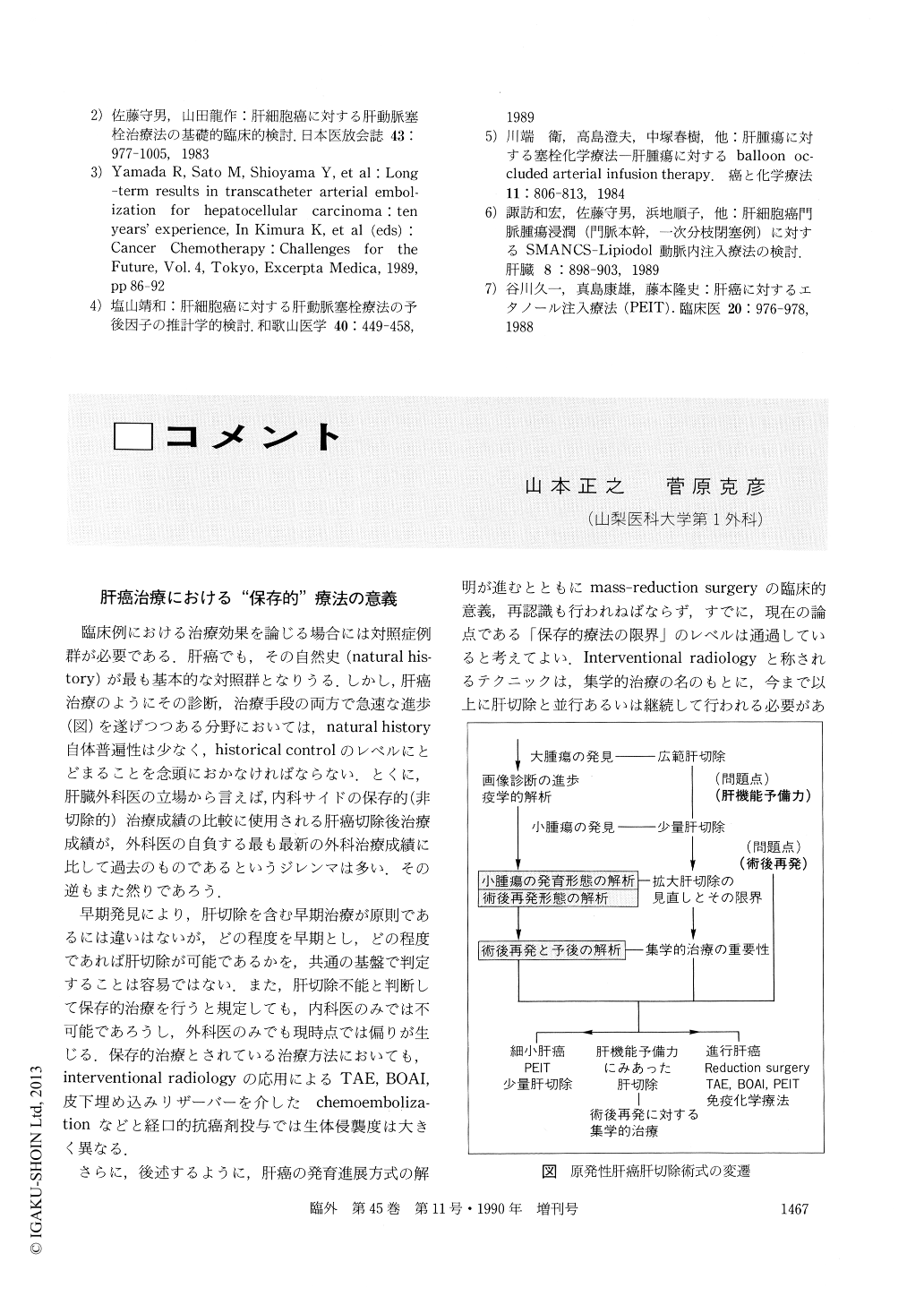

臨床例における治療効果を論じる場合には対照症例群が必要である.肝癌でも,その自然史(natural his-tory)が最も基本的な対照群となりうる.しかし,肝癌治療のようにその診断,治療手段の両方で急速な進歩(図)を遂げつつある分野においては,natural history自体普遍性は少なく,historical controlのレベルにとどまることを念頭におかなければならない.とくに,肝臓外科医の立場から言えば,内科サイドの保存的(非切除的)治療成績の比較に使用される肝癌切除後治療成績が,外科医の自負する最も最新の外科治療成績に比して過去のものであるというジレンマは多い.その逆もまた然りであろう.

早期発見により,肝切除を含む早期治療が原則であるには違いはないが,どの程度を早期とし,どの程度であれば肝切除が可能であるかを,共通の基盤で判定することは容易ではない.また,肝切除不能と判断して保存的治療を行うと規定しても,内科医のみでは不可能であろうし,外科医のみでも現時点では偏りが生じる.保存的治療とされている治療方法においても,interventional radiologyの応用によるTAE, BOAI,皮下埋め込みリザーバーを介した chemoemboliza-tionなどと経口的抗癌剤投与では生体侵襲度は大きく異なる.

Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.