特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から

転移性肝癌

外科から

岡本 英三

1

,

山中 若樹

1

1兵庫医科大学第1外科

pp.1471-1476

発行日 1990年10月30日

Published Date 1990/10/30

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407900249

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

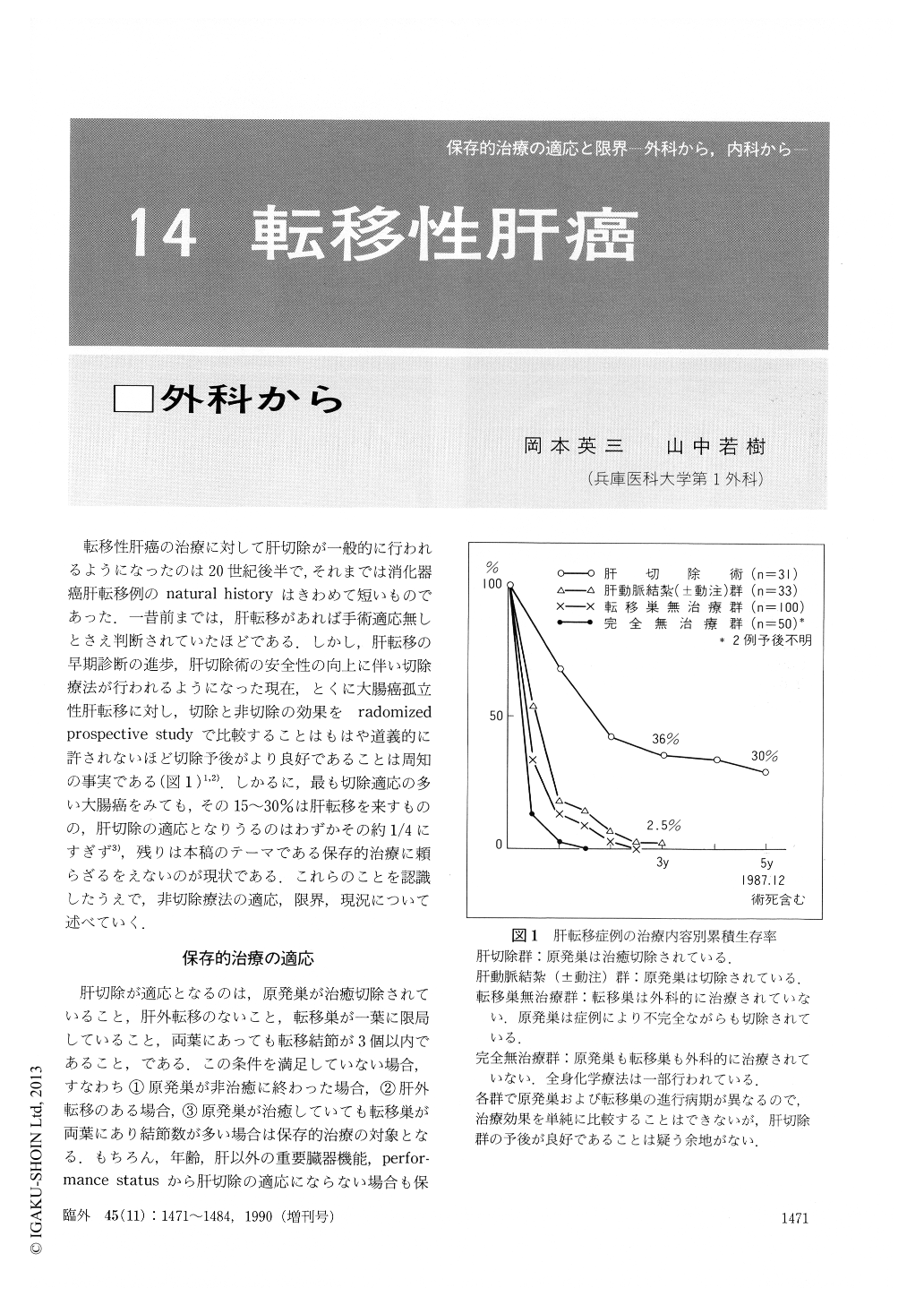

転移性肝癌の治療に対して肝切除が一般的に行われるようになったのは20世紀後半で,それまでは消化器癌肝転移例のnatural historyはきわめて短いものであった.一昔前までは,肝転移があれば手術適応無しとさえ判断されていたほどである.しかし,肝転移の早期診断の進歩,肝切除術の安全性の向上に伴い切除療法が行われるようになった現在,とくに大腸癌孤立性肝転移に対し,切除と非切除の効果を radomizedprospective studyで比較することはもはや道義的に許されないほど切除予後がより良好であることは周知の事実である(図1)1,2).しかるに,最も切除適応の多い大腸癌をみても,その15〜30%は肝転移を来すものの,肝切除の適応となりうるのはわずかその約1/4にすぎず3),残りは本稿のテーマである保存的治療に頼らざるをえないのが現状である.これらのことを認識したうえで,非切除療法の適応,限界,現況について述べていく.

Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.