カラーグラフ Practice of Endoscopy

胆道内視鏡シリーズ・Ⅹ

経皮経肝的胆管鏡(その3)—良性胆管狭窄の治療:症例を中心として

山川 達郎

1

,

平井 淳

1

1帝京大学医学部附属溝口病院外科

pp.1141-1144

発行日 1988年7月20日

Published Date 1988/7/20

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407210118

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

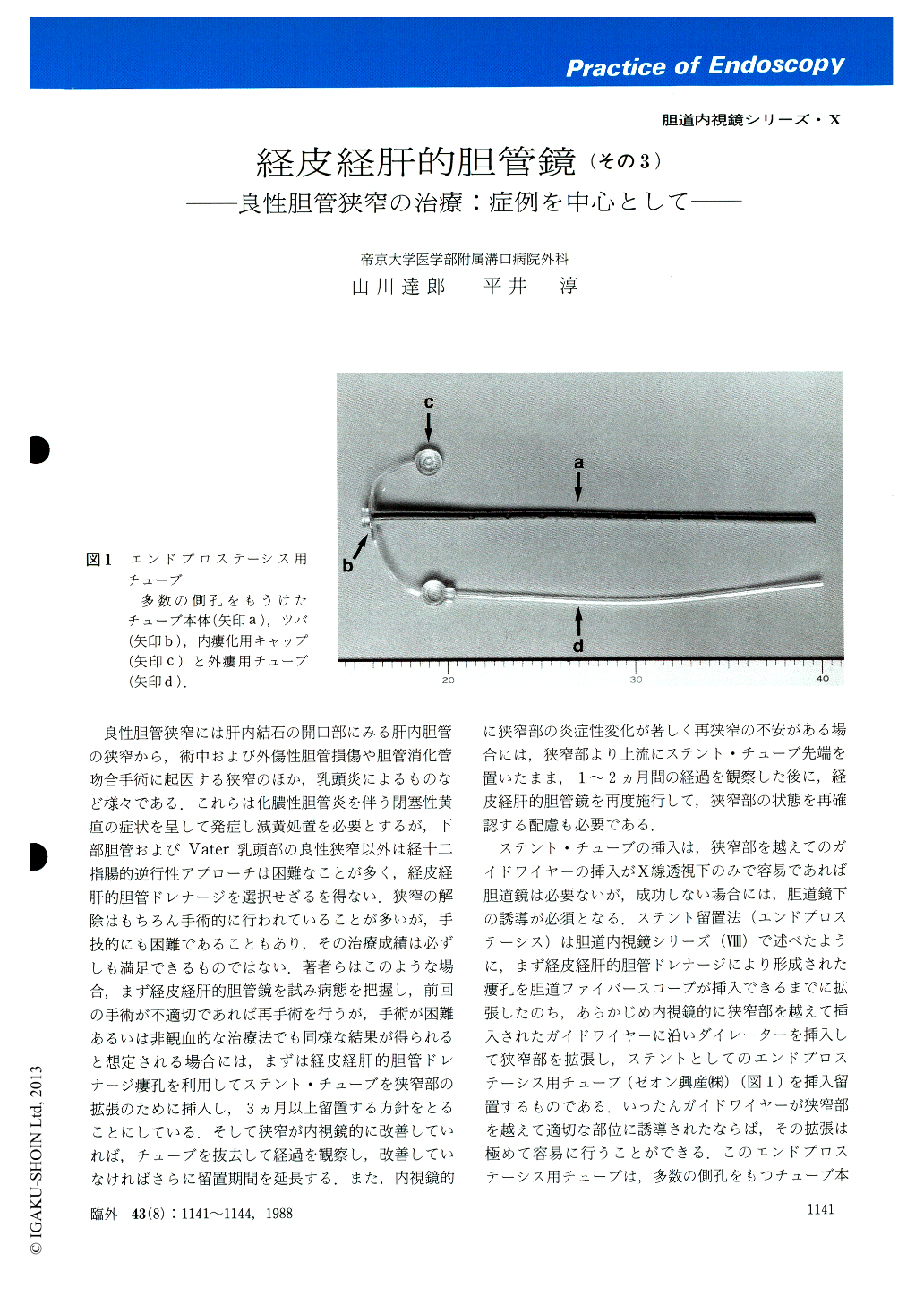

良性胆管狭窄には肝内結石の開口部にみる肝内胆管の狭窄から,術中および外傷性胆管損傷や胆管消化管吻合手術に起因する狭窄のほか,乳頭炎によるものなど様々である.これらは化膿性胆管炎を伴う閉塞性黄疸の症状を呈して発症し減黄処置を必要とするが,下部胆管およびVater乳頭部の良性狭窄以外は経十二指腸的逆行性アプローチは困難なことが多く,経皮経肝的胆管ドレナージを選択せざるを得ない.狭窄の解除はもちろん手術的に行われていることが多いが,手技的にも困難であることもあり,その治療成績は必ずしも満足できるものではない,著者らはこのような場合,まず経皮経肝的胆管鏡を試み病態を把握し,前回の手術が不適切であれば再手術を行うが,手術が困難あるいは非観血的な治療法でも同様な結果が得られると想定される場合には,まずは経皮経肝的胆管ドレナージ瘻孔を利用してステント・チューブを狭窄部の拡張のために挿入し,3ヵ月以上留置する方針をとることにしている.そして狭窄が内視鏡的に改善していれば,チューブを抜去して経過を観察し,改善していなければさらに留置期間を延長する.また,内視鏡的に狭窄部の炎症性変化が著しく再狭窄の不安がある場合には,狭窄部より上流にステント・チューブ先端を置いたまま,1〜2ヵ月間の経過を観察した後に,経皮経肝的胆管鏡を再度施行して,狭窄部の状態を再確認する配慮も必要である.

Copyright © 1988, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.