Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

肺気腫の臨床症状の中核をなすものはいわゆる閉塞性呼気障害である。これは努力して呼気を行なっても呼気量が増加しない,すなわち強制呼気に際して気道抵抗の増加を示唆する症状が見られることを意味する。しかしこの気道抵抗増加の原因を,形態学的に認められるような気道の病変に求める試みは,今日まで充分の成果をあげていない。たしかに肺気腫肺には閉塞性小気管支炎や,小気管支周囲の瘢痕形成による気道の狭窄が認められることはある。しかし問題はこのような形態学的に認められる気道の病理学的変化が,量的に肺気腫の呼気障害を説明するに足りるかどうか,ということである。一般に通常の組織標本について見ても,肺気腫肺の末端気道は全体としてはむしろ拡張しており,気道の閉塞ないし狭窄の像はむしろ比較的少数認められるにすぎないからである。従って肺気腫の閉塞性呼気障害に,気道の形態学的変化がどの程度のかかわりをもっているかを判断するためには多少の定量的処理が必要である。

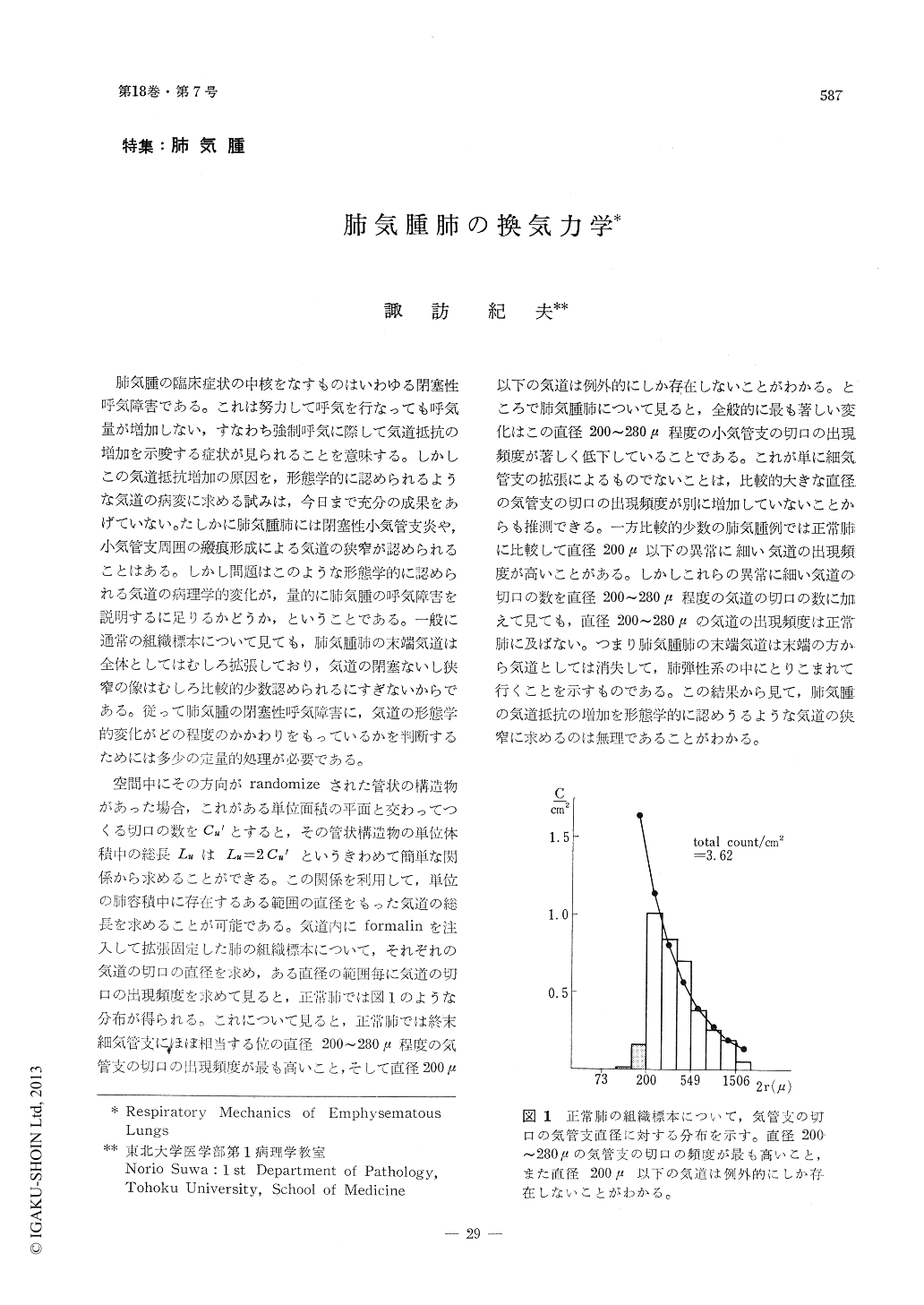

空間中にその方向がrandomizeされた管状の構造物があった場合,これがある単位面積の平面と交わってつくる切口の数をCu′とすると,その管状構造物の単位体積中の総長LuはLu=2Cu′というきわめて簡単な関係から求めることができる。この関係を利用して,単位の肺容積中に存在するある範囲の直径をもった気道の総長を求めることが可能である。気道内にformalinを注入して拡張固定した肺の組織標本について,それぞれの気道の切口の直径を求め,ある直径の範囲毎に気道の切口の出現頻度を求めて見ると,正常肺では図1のような分布が得られる。これについて見ると,正常肺では終末細気管支にほぼ相当する位の直径200〜280μ程度の気管支の切口の出現頻度が最も高いこと,そして直径200μ以下の気道は例外的にしか存在しないことがわかる。ところで肺気腫肺について見ると,全般的に最も著しい変化はこの直径200〜280μ程度の小気管支の切口の出現頻度が著しく低下していることである。これが単に細気管支の拡張によるものでないことは,比較的大きな直径の気管支の切口の出現頻度が別に増加していないことからも推測できる。一方比較的少数の肺気腫例では正常肺に比較して直径200μ以下の異常に細い気道の出現頻度が高いことがある。しかしこれらの異常に細い気道の切口の数を直径200〜280μ程度の気道の切口の数に加えて見ても,直径200〜280μの気道の出現頻度は正常肺に及ばない。つまり肺気腫肺の末端気道は末端の方から気道としては消失して,肺弾性系の中にとりこまれて行くことを示すものである。この結果から見て,肺気腫の気道抵抗の増加を形態学的に認めうるような気道の狭窄に求めるのは無理であることがわかる。

Copyright © 1970, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.