超音波診断の読み方

眼科

山本 由記雄

1

1都立駒込病院・眼科

pp.1982-1987

発行日 1975年12月10日

Published Date 1975/12/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402206347

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

はじめに

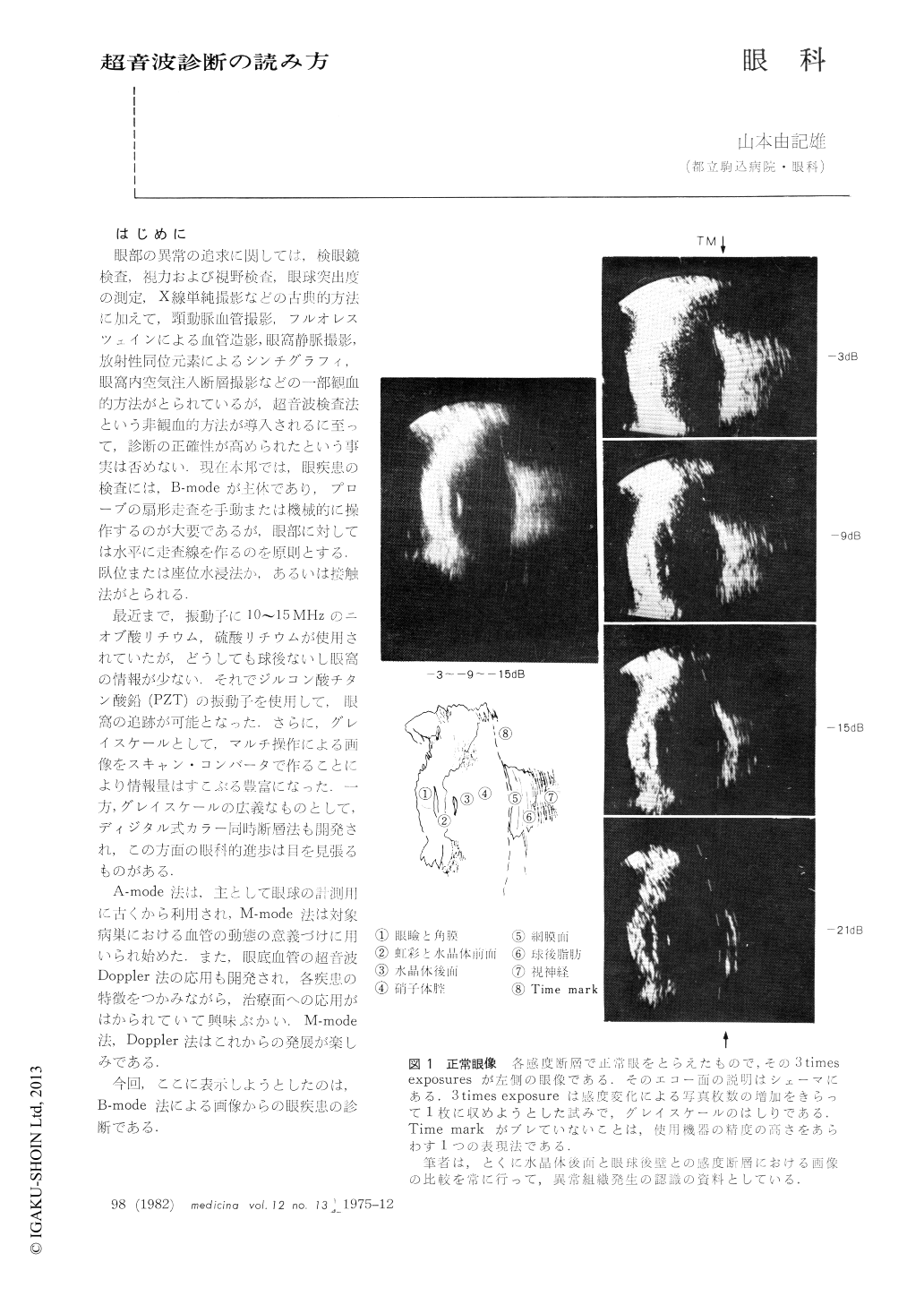

眼部の異常の追求に関しては,検眼鏡検査,視力および視野検査,眼球突出度の測定,X線単純撮影などの古典的方法に加えて,頸動脈血管撮影,フルオレスツェインによる血管造影,眼窩静脈撮影,放射性同位元素によるシンチグラフィ,眼窩内空気注入断層撮影などの一部観血的方法がとられているが,超音波検査法という非観血的方法が導入されるに至って,診断の正確性が高められたという事実は否めない.現在本邦では,眼疾患の検査には,B-modeが主体であり,プローブの扇形走査を手動または機械的に操作するのが大要であるが,眼部に対しては水平に走査線を作るのを原則とする.臥位または座位水浸法か,あるいは接触法がとられる.

最近まで,振動子に10〜15MHzのニオブ酸リチウム,硫酸リチウムが使用されていたが,どうしても球後ないし眼窩の情報が少ない.それでジルコン酸チタン酸鉛(PZT)の振動子を使用して,眼窩の追跡が可能となった.さらに,グレイスケールとして,マルチ操作による画像をスキャン・コンバータで作ることにより情報量はすこぶる豊富になった.一方,グレイスケールの広義なものとして,ディジタル式カラー同時断層法も開発され,この方面の眼科的進歩は日を見張るものがある.

Copyright © 1975, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.