特集 常在微生物叢と小児疾患~腸内細菌叢の先にあるもの~

各論 腸内細菌叢と小児疾患との関係

代謝性疾患(肥満,糖尿病)

野本 康二

1

NOMOTO Koji

1

1元 東京農業大学生命科学部分子微生物学科 教授

pp.1055-1059

発行日 2025年8月1日

Published Date 2025/8/1

DOI https://doi.org/10.24479/pm.0000002517

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

はじめに

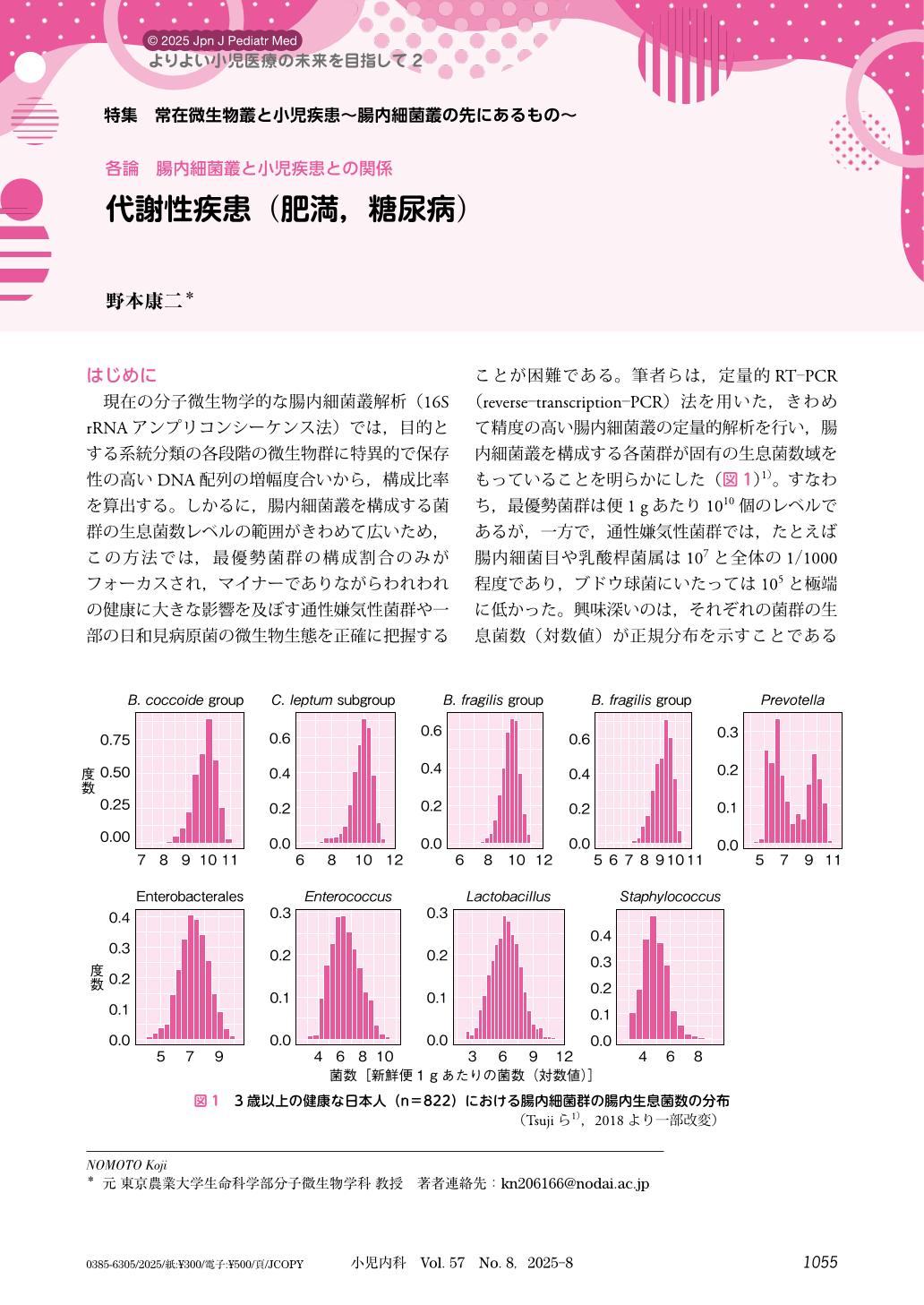

現在の分子微生物学的な腸内細菌叢解析(16S rRNAアンプリコンシーケンス法)では,目的とする系統分類の各段階の微生物群に特異的で保存性の高いDNA配列の増幅度合いから,構成比率を算出する。しかるに,腸内細菌叢を構成する菌群の生息菌数レベルの範囲がきわめて広いため,この方法では,最優勢菌群の構成割合のみがフォーカスされ,マイナーでありながらわれわれの健康に大きな影響を及ぼす通性嫌気性菌群や一部の日和見病原菌の微生物生態を正確に把握することが困難である。筆者らは,定量的RT-PCR(reverse-transcription-PCR)法を用いた,きわめて精度の高い腸内細菌叢の定量的解析を行い,腸内細菌叢を構成する各菌群が固有の生息菌数域をもっていることを明らかにした(図1)1)。すなわち,最優勢菌群は便1 gあたり1010個のレベルであるが,一方で,通性嫌気性菌群では,たとえば腸内細菌目や乳酸桿菌属は107と全体の1/1000程度であり,ブドウ球菌にいたっては105と極端に低かった。興味深いのは,それぞれの菌群の生息菌数(対数値)が正規分布を示すことである(Prevotellaは例外的に二峰性を示す)。すなわち,各微生物群の多様な生息ニッチが,個人にかかわらず同様の菌数バランスで恒常的に維持されていることが明らかとなった。各菌群の生息レベルには標準値があり,これを著しく逸脱する場合を細菌叢異常(dysbiosis)と捉えることができる。

© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.