- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

はじめに

今から50年余り前,重症心身障害児の問題が示され,昭和42(1967)年,「重症心身障害児施設」が法的に認められた.この施設は,医療ニードの高い重症心身障害児に対応する医療機能と児童福祉法の両面を備えた施設である.その後,国立療養所重症心身障害病棟も加わった.家庭で行えないケアや治療を受けながら,重症心身障害児が生活する場となった.このころは,多くの重症心身障害児は成人までの生命予後は厳しいとされていた.

その後,重症心身障害児であってもともに生活したいという家族の願いや,昭和54(1979)年,重症心身障害があってもすべての子供に教育をという思いを受け,養護学校(当時)での義務教育制が始まった.家庭で生活し学校に通学などするという,障害児と家族のための在宅生活の支援が始まった.在宅支援に,障害児の通園療育や特別支援学校・特殊学級などの教育支援も加わった.

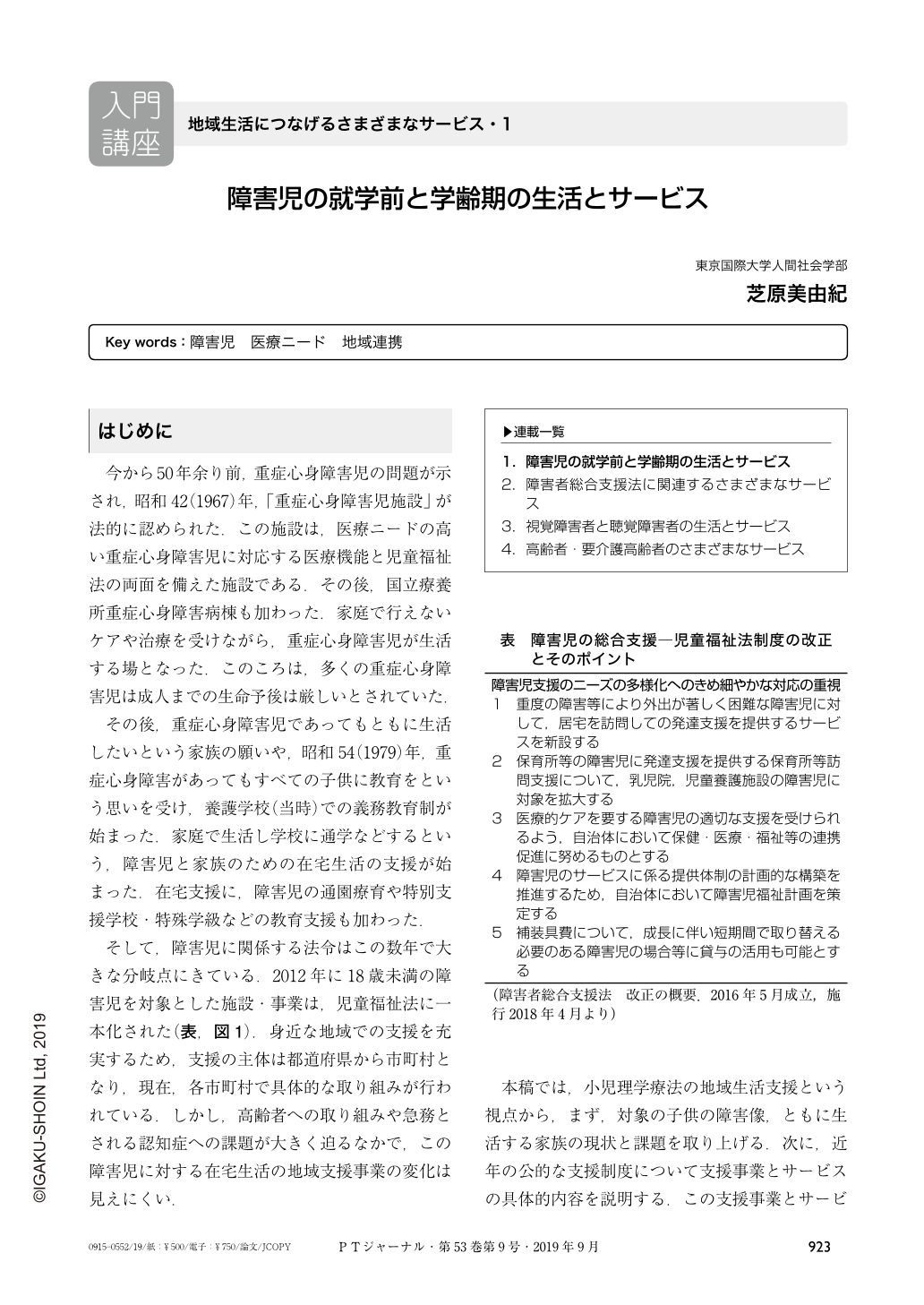

そして,障害児に関係する法令はこの数年で大きな分岐点にきている.2012年に18歳未満の障害児を対象とした施設・事業は,児童福祉法に一本化された(表,図1).身近な地域での支援を充実するため,支援の主体は都道府県から市町村となり,現在,各市町村で具体的な取り組みが行われている.しかし,高齢者への取り組みや急務とされる認知症への課題が大きく迫るなかで,この障害児に対する在宅生活の地域支援事業の変化は見えにくい.

本稿では,小児理学療法の地域生活支援という視点から,まず,対象の子供の障害像,ともに生活する家族の現状と課題を取り上げる.次に,近年の公的な支援制度について支援事業とサービスの具体的内容を説明する.この支援事業とサービスは各市町村で異なるが,一般的な支援事業と新しく加わった事業を障害児のライフステージを考慮して紹介する.

そして最後に,理学療法士としてこれからの障害児の生活支援について,どのように考えていくべきかを述べる.

Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.