Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

はじめに

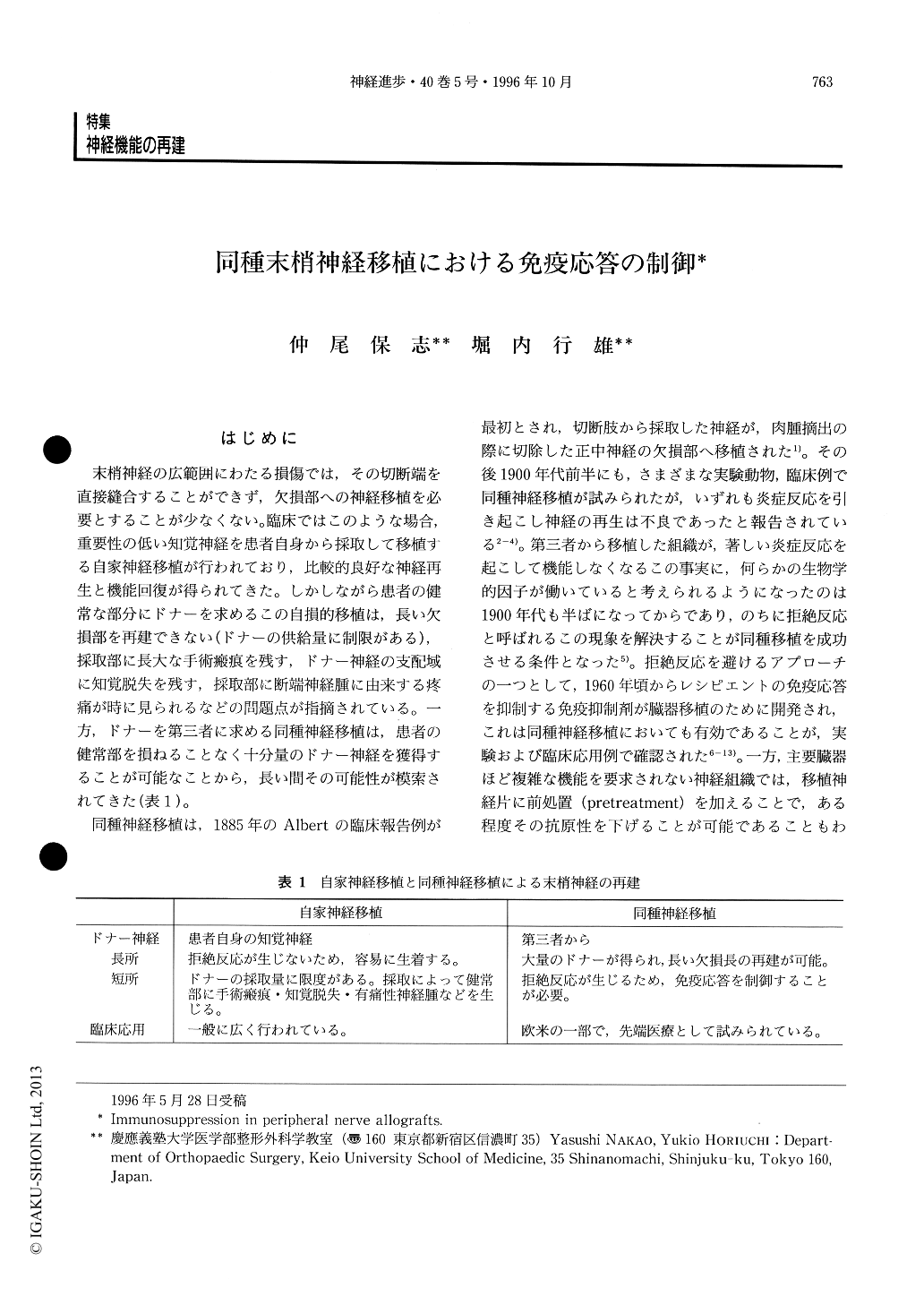

末梢神経の広範囲にわたる損傷では,その切断端を直接縫合することができず,欠損部への神経移植を必要とすることが少なくない。臨床ではこのような場合,重要性の低い知覚神経を患者自身から採取して移植する自家神経移植が行われており,比較的良好な神経再生と機能回復が得られてきた。しかしながら患者の健常な部分にドナーを求めるこの自損的移植は,長い欠損部を再建できない(ドナーの供給量に制限がある),採取部に長大な手術瘢痕を残す,ドナー神経の支配域に知覚脱失を残す,採取部に断端神経腫に由来する疼痛が時に見られるなどの問題点が指摘されている。一方,ドナーを第三者に求める同種神経移植は,患者の健常部を損ねることなく十分量のドナー神経を獲得することが可能なことから,長い間その可能性が模索されてきた(表1)。

同種神経移植は,1885年のAlbertの臨床報告例が最初とされ,切断肢から採取した神経が,肉腫摘出の際に切除した正中神経の欠損部へ移植された1)。その後1900年代前半にも,さまざまな実験動物,臨床例で同種神経移植が試みられたが,いずれも炎症反応を引き起こし神経の再生は不良であったと報告されている2-4)。

Peripheral nerve injury results in significant patient morbidity with loss of sensory and motor function. The standard treatment of the clinical nerve deficits in reconstructive surgery maintains the patient's own sensory nerve autografts. An attractive alternative would be to use nerve allografts, which obviates the drawbacks associated with autograft harvesting such as a long scar, loss of sensation and neuroma pain, and would provide limitless graft material.

Copyright © 1996, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.