明日への展開--ヒューマンバイオロジーの視点から 子宮

Ⅰ.体部頸部

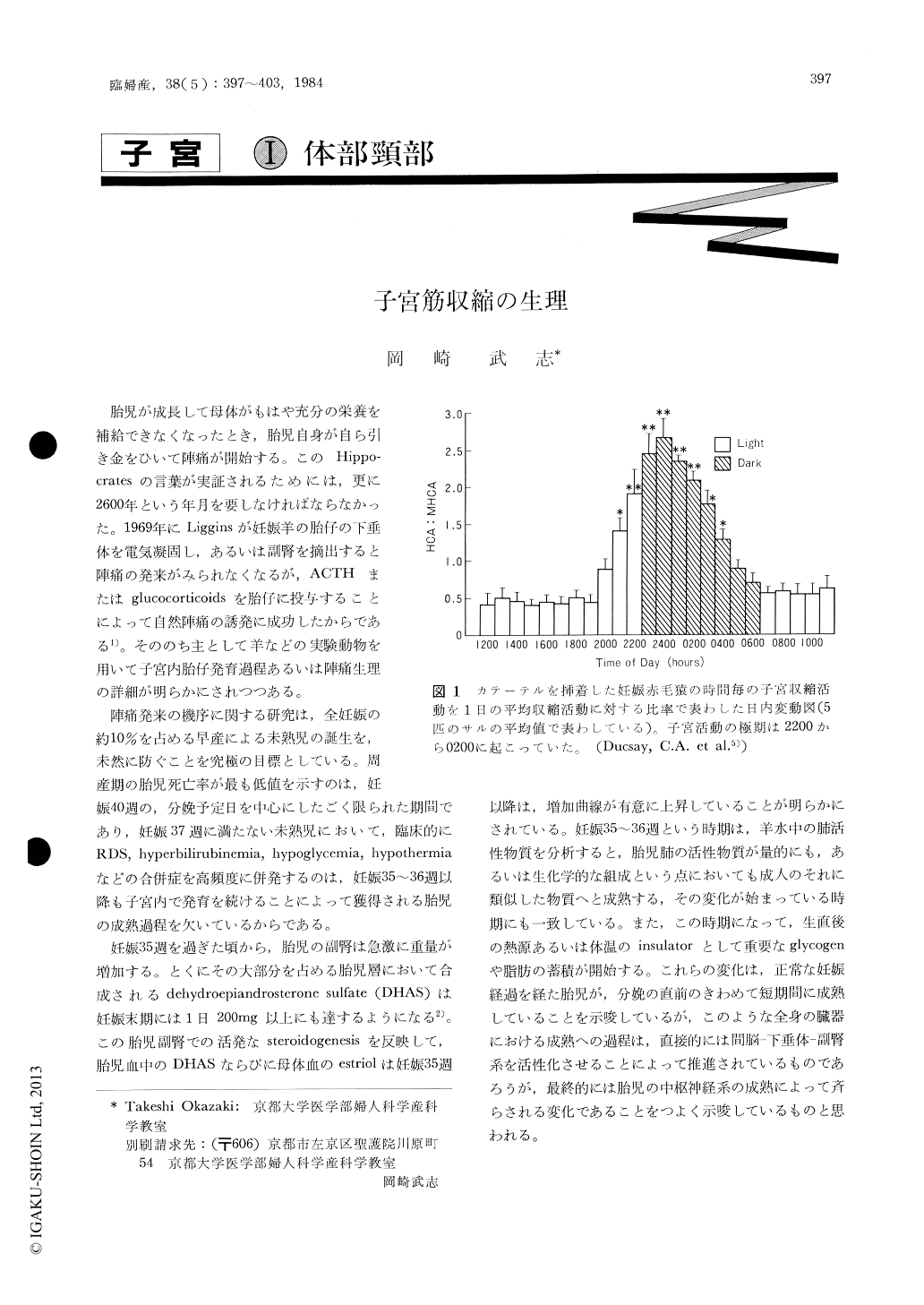

子宮筋収縮の生理

岡崎 武志

1

Takeshi Okazaki

1

1京都大学医学部婦人科学産科学教室

pp.397-403

発行日 1984年5月10日

Published Date 1984/5/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409206993

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

胎児が成長して母体がもはや充分の栄養を補給できなくなったとき,胎児自身が自ら引き金をひいて陣痛が開始する。このHippo—cratesの言葉が実証されるためには,更に2600年という年月を要しなければならなかった。1969年にLigginsが妊娠羊の胎仔の下垂体を電気凝固し,あるいは副腎を摘出すると陣痛の発来がみられなくなるが,ACTHまたはglucocorticoidsを胎仔に投与することによって自然陣痛の誘発に成功したからである1)。そののち主として羊などの実験動物を用いて子宮内胎仔発育過程あるいは陣痛生理の詳細が明らかにされつつある。

陣痛発来の機序に関する研究は,全妊娠の約10%を占める早産による未熟児の誕生を,未然に防ぐことを究極の目標としている。周産期の胎児死亡率が最も低値を示すのは,妊娠40週の,分娩予定日を中心にしたごく限られた期間であり,妊娠37週に満たない未熟児において,臨床的にRDS, hyperbilirubinemia, hypoglycemia, hypothermiaなどの合併症を高頻度に併発するのは,妊娠35〜36週以降も子宮内で発育を続けることによって獲得される胎児の成熟過程を欠いているからである。

Copyright © 1984, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.