特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から

胃・十二指腸

外科から

長町 幸雄

1

1群馬大学医学部第1外科

pp.1367-1372

発行日 1990年10月30日

Published Date 1990/10/30

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407900223

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

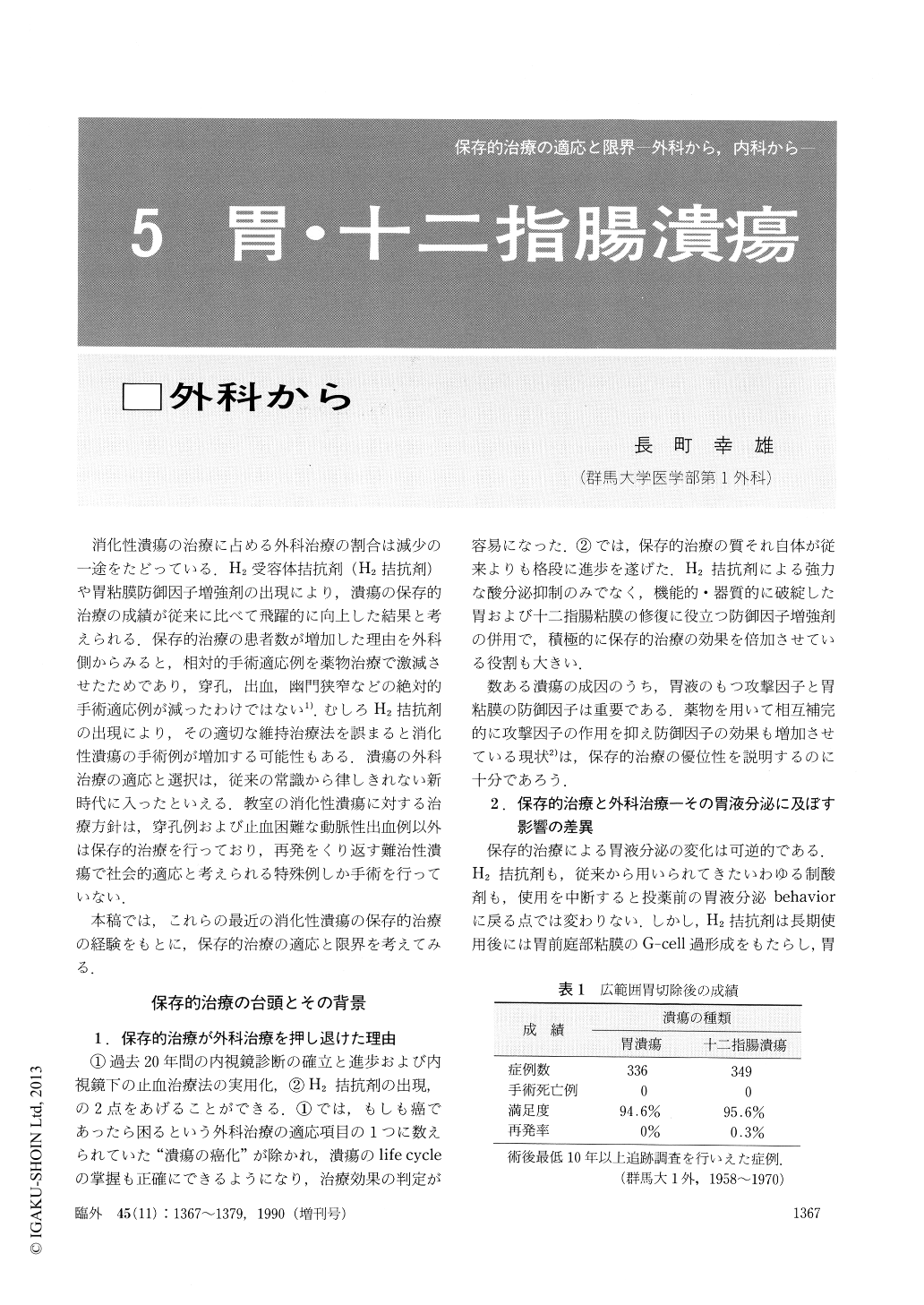

消化性潰瘍の治療に占める外科治療の割合は減少の一途をたどっている,H2受容体拮抗剤(H2拮抗剤)や胃粘膜防御因子増強剤の出現により,潰瘍の保存的治療の成績が従来に比べて飛躍的に向上した結果と考えられる.保存的治療の患者数が増加した理由を外科側からみると,相対的手術適応例を薬物治療で激減させたためであり,穿孔,出血,幽門狭窄などの絶対的手術適応例が減ったわけではない1).むしろH2拮抗剤の出現により,その適切な維持治療法を誤まると消化性潰瘍の手術例が増加する可能性もある.潰瘍の外科治療の適応と選択は,従来の常識から律しきれない新時代に入ったといえる.教室の消化性潰瘍に対する治療方針は,穿孔例および止血困難な動脈性出血例以外は保存的治療を行っており,再発をくり返す難治性潰瘍で社会的適応と考えられる特殊例しか手術を行っていない.

本稿では,これらの最近の消化性潰瘍の保存的治療の経験をもとに,保存的治療の適応と限界を考えてみる.

Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.