臨時増刊特集 診断基準とその使い方

XII.癌

胃癌

田口 鐵男

1,2

1阪大微生物病研究所

2阪大外科

pp.2197-2201

発行日 1977年12月5日

Published Date 1977/12/5

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402207638

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

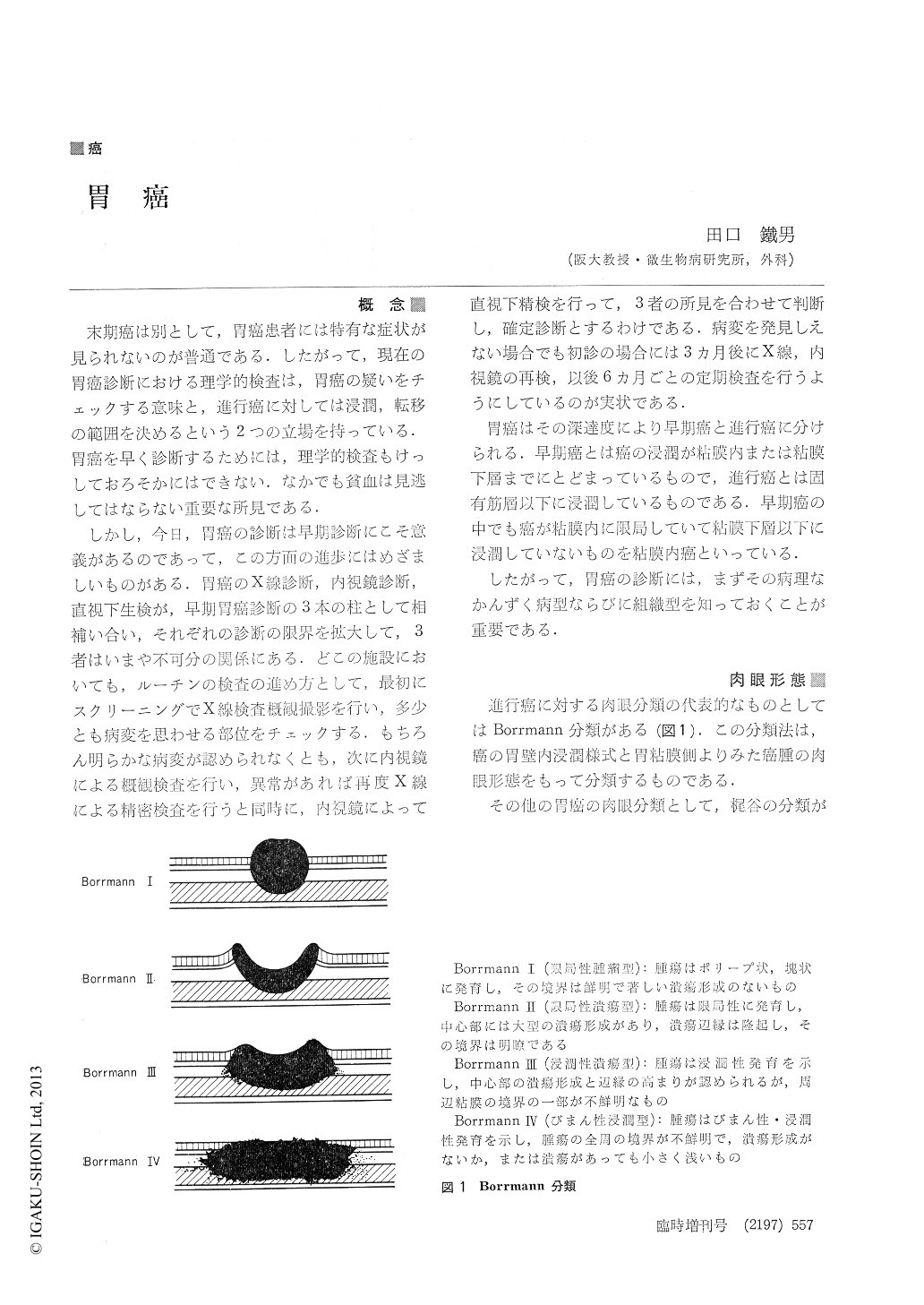

概念

末期癌は別として,胃癌患者には特有な症状が見られないのが普通である.したがって,現在の胃癌診断における理学的検査は,胃癌の疑いをチェックする意味と,進行癌に対しては浸潤,転移の範囲を決めるという2っの立場を持っている.胃癌を早く診断するためには,理学的検査もけっしておろそかにはできない.なかでも貧血は見逃してはならない重要な所見である.

しかし,今日,胃癌の診断は早期診断にこそ意義があるのであって,この方面の進歩にはめざましいものがある.胃癌のX線診断,内視鏡診断,直視下生検が,早期胃癌診断の3本の柱として相補い合い,それぞれの診断の限界を拡大して,3者はいまや不可分の関係にある.どこの施設においても,ルーチンの検査の進め方として,最初にスクリーニングでX線検査概観撮影を行い,多少とも病変を思わせる部位をチェックする.もちろん明らかな病変が認められなくとも,次に内視鏡による概観検査を行い,異常があれば再度X線による精密検査を行うと同時に,内視鏡によって直視下精検を行って,3者の所見を合わせて判断し,確定診断とするわけである.病変を発見しえない場合でも初診の場合には3カ月後にX線,内視鏡の再検,以後6カ月ごとの定期検査を行うようにしているのが実状である.

Copyright © 1977, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.