特集 周産期メンタルヘルス:最新事情

総論

周産期での母子の愛着形成

堀内 勁

1

HORIUCHI Takeshi

1

1聖マリアンナ医科大学小児科

pp.809-812

発行日 2025年7月10日

Published Date 2025/7/10

DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000002212

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

はじめに

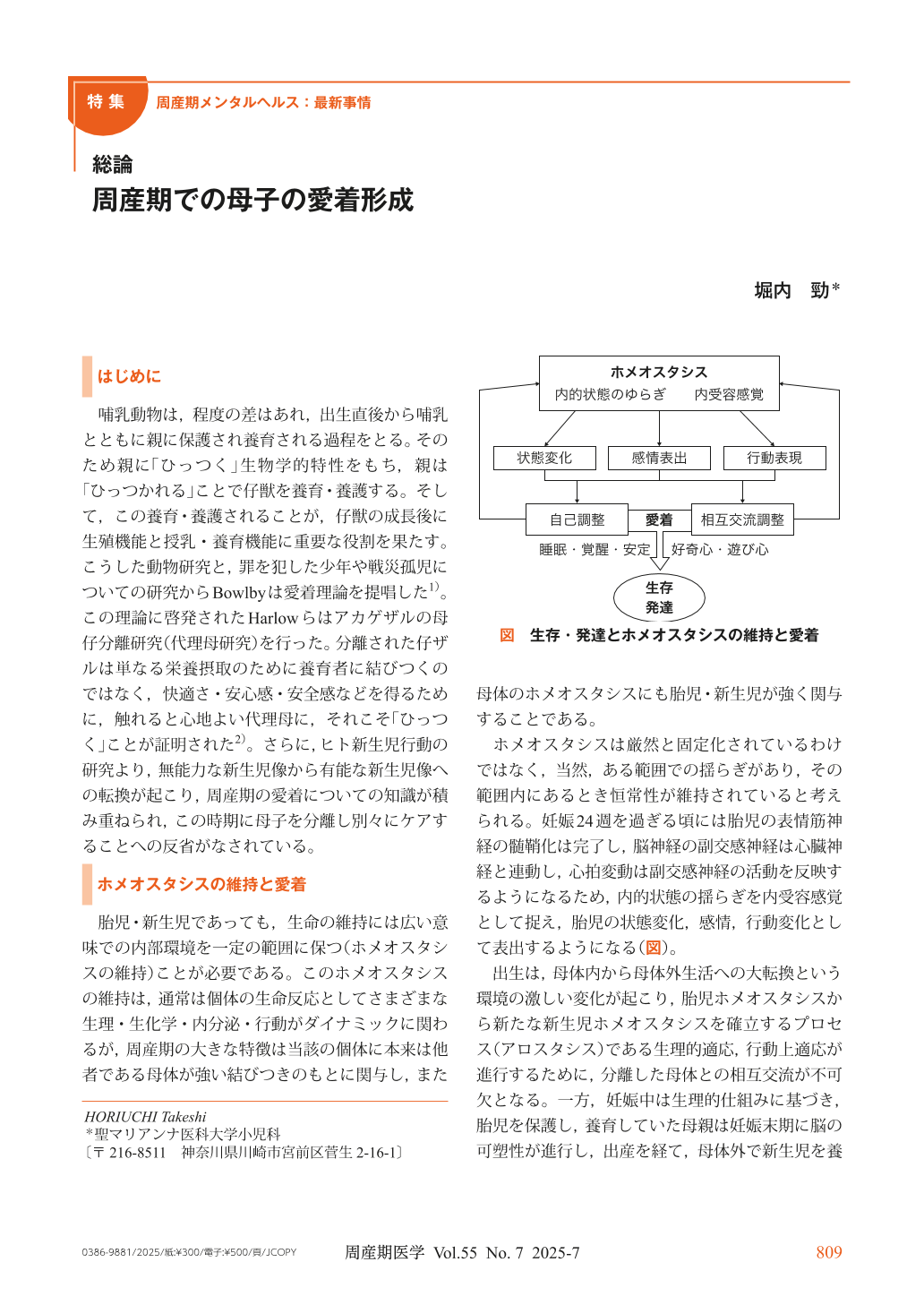

哺乳動物は,程度の差はあれ,出生直後から哺乳とともに親に保護され養育される過程をとる。そのため親に「ひっつく」生物学的特性をもち,親は「ひっつかれる」ことで仔獣を養育・養護する。そして,この養育・養護されることが,仔獣の成長後に生殖機能と授乳・養育機能に重要な役割を果たす。こうした動物研究と,罪を犯した少年や戦災孤児についての研究からBowlbyは愛着理論を提唱した1)。この理論に啓発されたHarlowらはアカゲザルの母仔分離研究(代理母研究)を行った。分離された仔ザルは単なる栄養摂取のために養育者に結びつくのではなく,快適さ・安心感・安全感などを得るために,触れると心地よい代理母に,それこそ「ひっつく」ことが証明された2)。さらに,ヒト新生児行動の研究より,無能力な新生児像から有能な新生児像への転換が起こり,周産期の愛着についての知識が積み重ねられ,この時期に母子を分離し別々にケアすることへの反省がなされている。

© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.