- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

◦脳血管性パーキンソニズムについての一般的な概念の解説

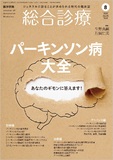

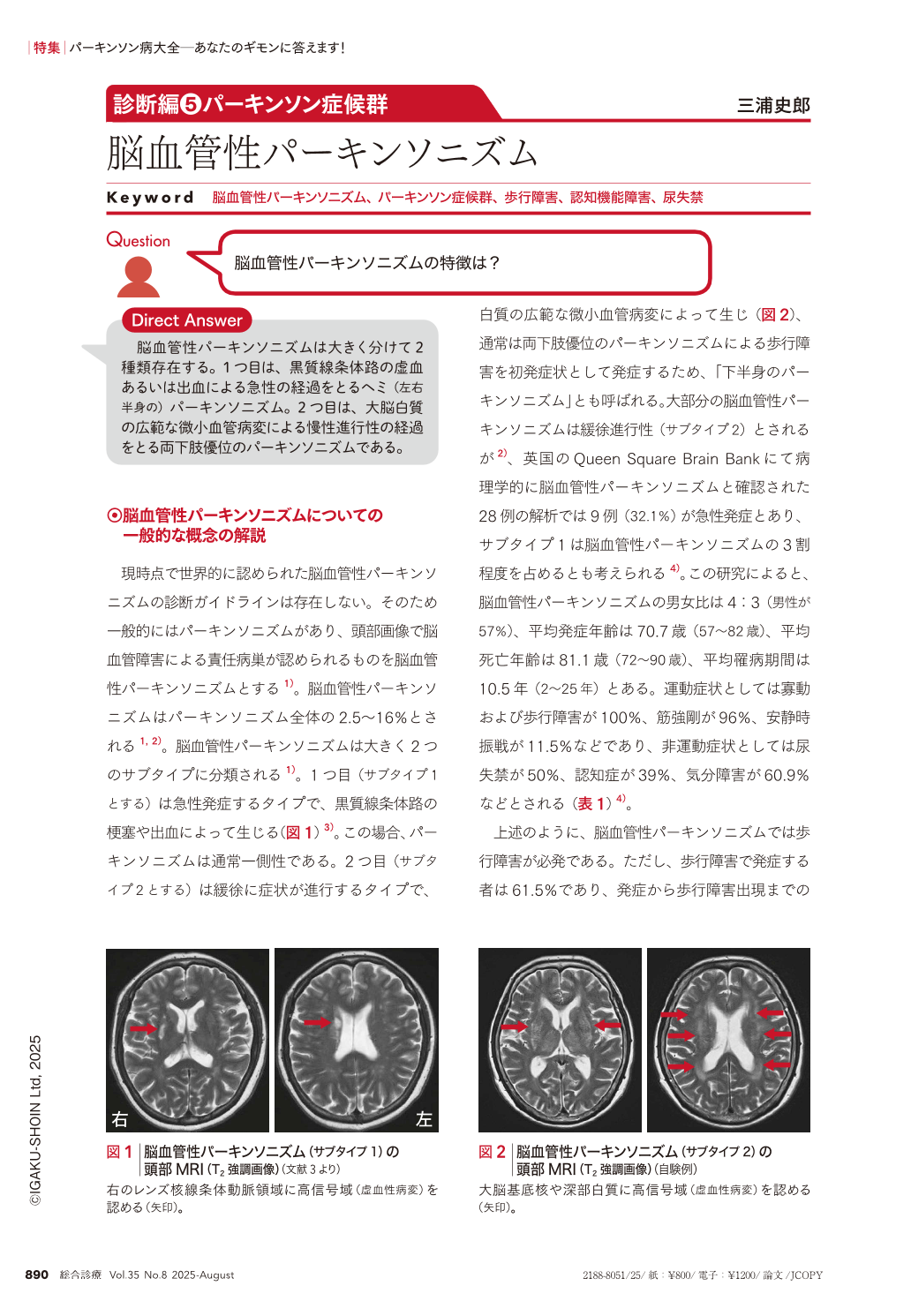

現時点で世界的に認められた脳血管性パーキンソニズムの診断ガイドラインは存在しない。そのため一般的にはパーキンソニズムがあり、頭部画像で脳血管障害による責任病巣が認められるものを脳血管性パーキンソニズムとする1)。脳血管性パーキンソニズムはパーキンソニズム全体の2.5〜16%とされる1,2)。脳血管性パーキンソニズムは大きく2つのサブタイプに分類される1)。1つ目(サブタイプ1とする)は急性発症するタイプで、黒質線条体路の梗塞や出血によって生じる(図1)3)。この場合、パーキンソニズムは通常一側性である。2つ目(サブタイプ2とする)は緩徐に症状が進行するタイプで、白質の広範な微小血管病変によって生じ(図2)、通常は両下肢優位のパーキンソニズムによる歩行障害を初発症状として発症するため、「下半身のパーキンソニズム」とも呼ばれる。大部分の脳血管性パーキンソニズムは緩徐進行性(サブタイプ2)とされるが2)、英国のQueen Square Brain Bankにて病理学的に脳血管性パーキンソニズムと確認された28例の解析では9例(32.1%)が急性発症とあり、サブタイプ1は脳血管性パーキンソニズムの3割程度を占めるとも考えられる4)。この研究によると、脳血管性パーキンソニズムの男女比は4:3(男性が57%)、平均発症年齢は70.7歳(57〜82歳)、平均死亡年齢は81.1歳(72〜90歳)、平均罹病期間は10.5年(2〜25年)とある。運動症状としては寡動および歩行障害が100%、筋強剛が96%、安静時振戦が11.5%などであり、非運動症状としては尿失禁が50%、認知症が39%、気分障害が60.9%などとされる(表1)4)。

上述のように、脳血管性パーキンソニズムでは歩行障害が必発である。ただし、歩行障害で発症する者は61.5%であり、発症から歩行障害出現までの平均期間は0.83年(最長6年)とされる4)。

Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.