Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

I.はじめに

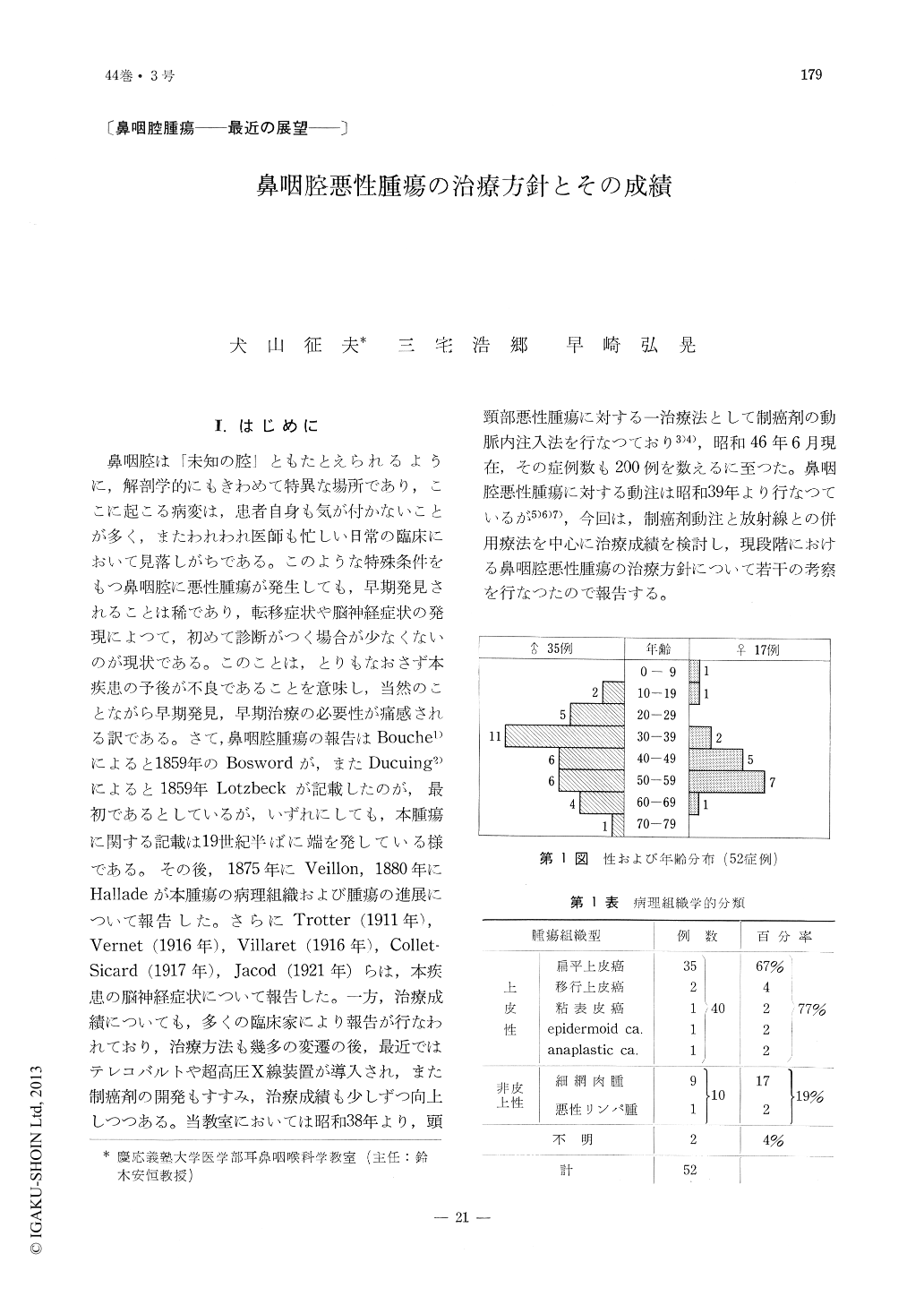

鼻咽腔は「未知の腔」ともたとえられるように,解剖学的にもきわめて特異な場所であり,ここに起こる病変は,患者自身も気が付かないことが多く,またわれわれ医師も忙しい日常の臨床において見落しがちである。このような特殊条件をもつ鼻咽腔に悪性腫瘍が発生しても,早期発見されることは稀であり,転移症状や脳神経症状の発現によつて,初めて診断がつく場合が少なくないのが現状である。このことは,とりもなおさず本疾患の予後が不良であることを意味し,当然のことながら早期発見,早期治療の必要性が痛感される訳である。さて,鼻咽腔腫瘍の報告はBouche1)によると1859年のBoswordが,またDucuing2)によると1859年Lotzbeckが記載したのが,最初であるとしているが,いずれにしても,本腫瘍に関する記載は19世紀半ばに端を発している様である。その後,1875年にVeillon,1880年にHalladeが本腫瘍の病理組織および腫瘍の進展について報告した。さらにTrotter(1911年),Vernet(1916年),Villaret(1916年),Collet-Sicard(1917年),Jacod(1921年)らは,本疾患の脳神経症状について報告した。一方,治療成績についても,多くの臨床家により報告が行なわれており,治療方法も幾多の変遷の後,最近ではテレコバルトや超高圧X線装置が導入され,また制癌剤の開発もすすみ,治療成績も少しずつ向上しつつある。当教室においては昭和38年より,頭頸部悪性腫瘍に対する一治療法として制癌剤の動脈内注入法を行なつており3)4),昭和46年6月現在,その症例数も200例を数えるに至つた。鼻咽腔悪性腫瘍に対する動注は昭和39年より行なつているが5)6)7),今回は,制癌剤動注と放射線との併用療法を中心に治療成績を検討し,現段階における鼻咽腔悪性腫瘍の治療方針について若干の考察を行なつたので報告する。

The authors treated fifty two cases of nasopharyngeal malignancy in the period of 15 years from April, 1956 to April, 1971. Among the these patients five-year survival rate was 6/23 or 26%. Dividing the state of malignancy from the initial to advanced stages in accordance to the result of treatments, the Stage I was 100% Stage Ⅱ, 60%, Stage Ⅲ, 29% and Stage Ⅳ, 0%. In the group treated with combined treatment of intra-arterial infusion with irradiation the five-year survival rate was 5/9 or 56%; by irradiation alone. 1/13 or 8%.

Copyright © 1972, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.