Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

- 参考文献 Reference

はじめに

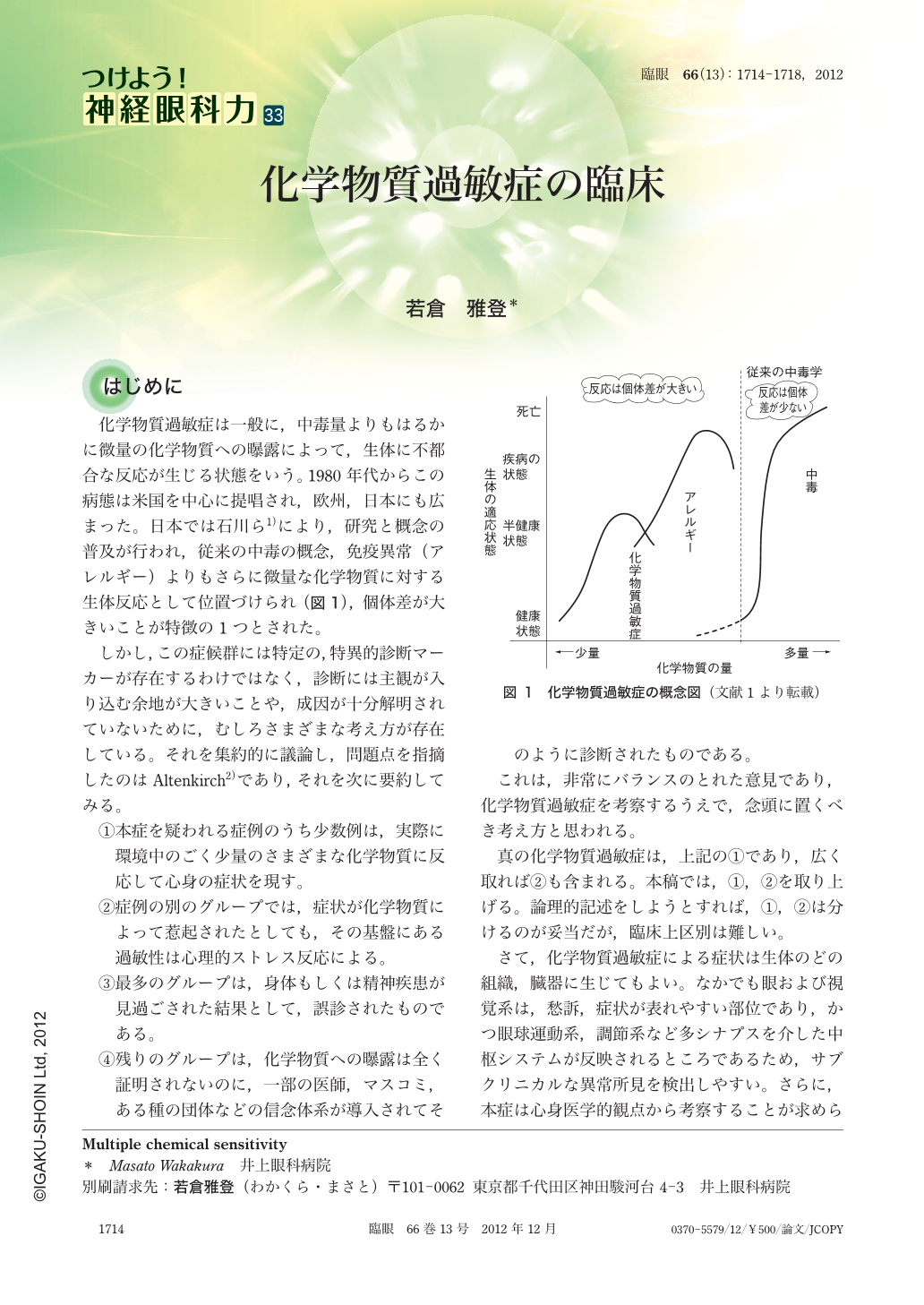

化学物質過敏症は一般に,中毒量よりもはるかに微量の化学物質への曝露によって,生体に不都合な反応が生じる状態をいう。1980年代からこの病態は米国を中心に提唱され,欧州,日本にも広まった。日本では石川ら1)により,研究と概念の普及が行われ,従来の中毒の概念,免疫異常(アレルギー)よりもさらに微量な化学物質に対する生体反応として位置づけられ(図1),個体差が大きいことが特徴の1つとされた。

しかし,この症候群には特定の,特異的診断マーカーが存在するわけではなく,診断には主観が入り込む余地が大きいことや,成因が十分解明されていないために,むしろさまざまな考え方が存在している。それを集約的に議論し,問題点を指摘したのはAltenkirch2)であり,それを次に要約してみる。

①本症を疑われる症例のうち少数例は,実際に環境中のごく少量のさまざまな化学物質に反応して心身の症状を現す。

②症例の別のグループでは,症状が化学物質によって惹起されたとしても,その基盤にある過敏性は心理的ストレス反応による。

③最多のグループは,身体もしくは精神疾患が見過ごされた結果として,誤診されたものである。

④残りのグループは,化学物質への曝露は全く証明されないのに,一部の医師,マスコミ,ある種の団体などの信念体系が導入されてそのように診断されたものである。

これは,非常にバランスのとれた意見であり,化学物質過敏症を考察するうえで,念頭に置くべき考え方と思われる。

真の化学物質過敏症は,上記の①であり,広く取れば②も含まれる。本稿では,①,②を取り上げる。論理的記述をしようとすれば,①,②は分けるのが妥当だが,臨床上区別は難しい。

さて,化学物質過敏症による症状は生体のどの組織,臓器に生じてもよい。なかでも眼および視覚系は,愁訴,症状が表れやすい部位であり,かつ眼球運動系,調節系など多シナプスを介した中枢システムが反映されるところであるため,サブクリニカルな異常所見を検出しやすい。さらに,本症は心身医学的観点から考察することが求められる(図2)3)。ゆえに,「神経眼科」の1項目として取り上げる妥当性は高く,すべての眼科医の常識,もしくは素養としてこうした領域に関心をもつことが大切と考える。

Copyright © 2012, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.