産婦人科医療--明日への展開 病態生理の新しい理解

Ⅱ.産科篇

流産

千葉 喜英

1

Yoshihide Chiba

1

1国立循環器病センター

pp.853-857

発行日 1983年12月10日

Published Date 1983/12/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409206907

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

「流産」という言葉の理解には,正常に発育している胎芽,もしくは胎児がなんらかの突発的な原因で子宮外へ流れ出てしまったという印象がある。これを裏返せば,「もし無理をせずに安静にしていれば,無事に経過したかもしれない。」というような期待につながる。しかし最近の流産に対する理解はこの期待を全く裏切るものである。それは妊娠初期の流産の原因の多くは胎芽そのものにあり,母体の生活環境や内分泌的な環境はさほど影響を与えていないだろうというものである。つまり流産は生存している胎芽・胎児がそのまま排出されることはむしろまれで,生存できない運命にあった胎芽が死亡し,その結果,ある一定の時間が経過した後に子宮外に排出されるものであるというのがその考え方である。

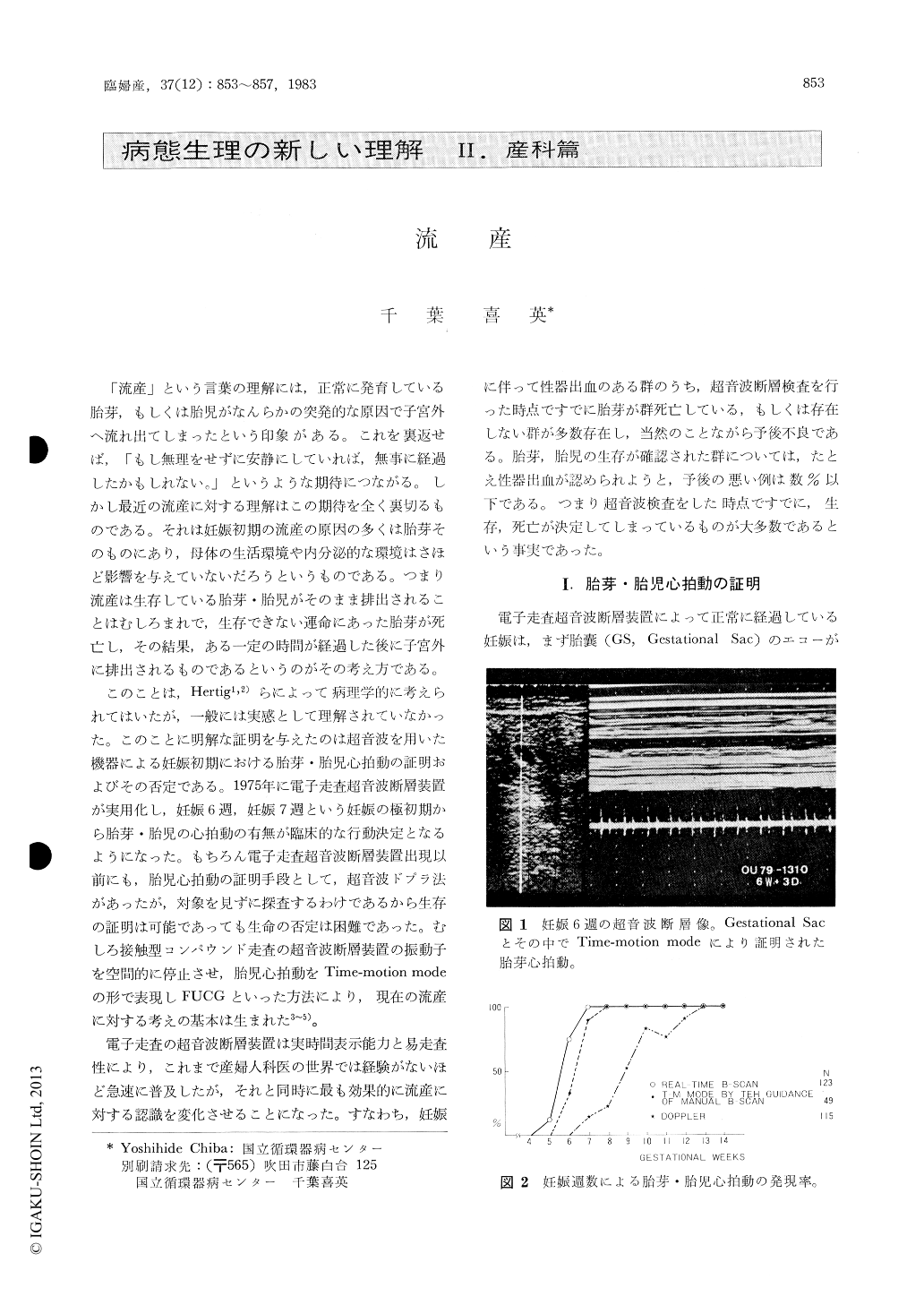

このことは,Hertig1,2)らによって病理学的に考えられてはいたが,一般には実感として理解されていなかった。このことに明解な証明を与えたのは超音波を用いた機器による妊娠初期における胎芽・胎児心拍動の証明およびその否定である。1975年に電子走査超音波断層装置が実用化し,妊娠6週,妊娠7週という妊娠の極初期から胎芽・胎児の心拍動の有無が臨床的な行動決定となるようになった。もちろん電子走査超音波断層装置出現以前にも,胎児心拍動の証明手段として,超音波ドプラ法があったが,対象を見ずに探査するわけであるから生存の証明は可能であっても生命の否定は困難であった。むしろ接触型コンパウンド走査の超音波断層装置の振動子を空間的に停止させ,胎児心拍動をTime-motion modeの形で表現しFUCGといった方法により,現在の流産に対する考えの基本は生まれた3〜5)。

Copyright © 1983, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.