Japanese

English

増刊号 小児疾患診療のための病態生理3―改訂第6版―

Ⅷ.境界領域疾患

2.屈折異常,弱視

Refractive error, amblyopia

根岸 貴志

1

NEGISHI Takashi

1

1順天堂大学医学部附属順天堂医院眼科

pp.1020-1022

発行日 2022年12月23日

Published Date 2022/12/23

DOI https://doi.org/10.24479/pm.0000000693

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

- 参考文献 Reference

1 基本病因,発症機序

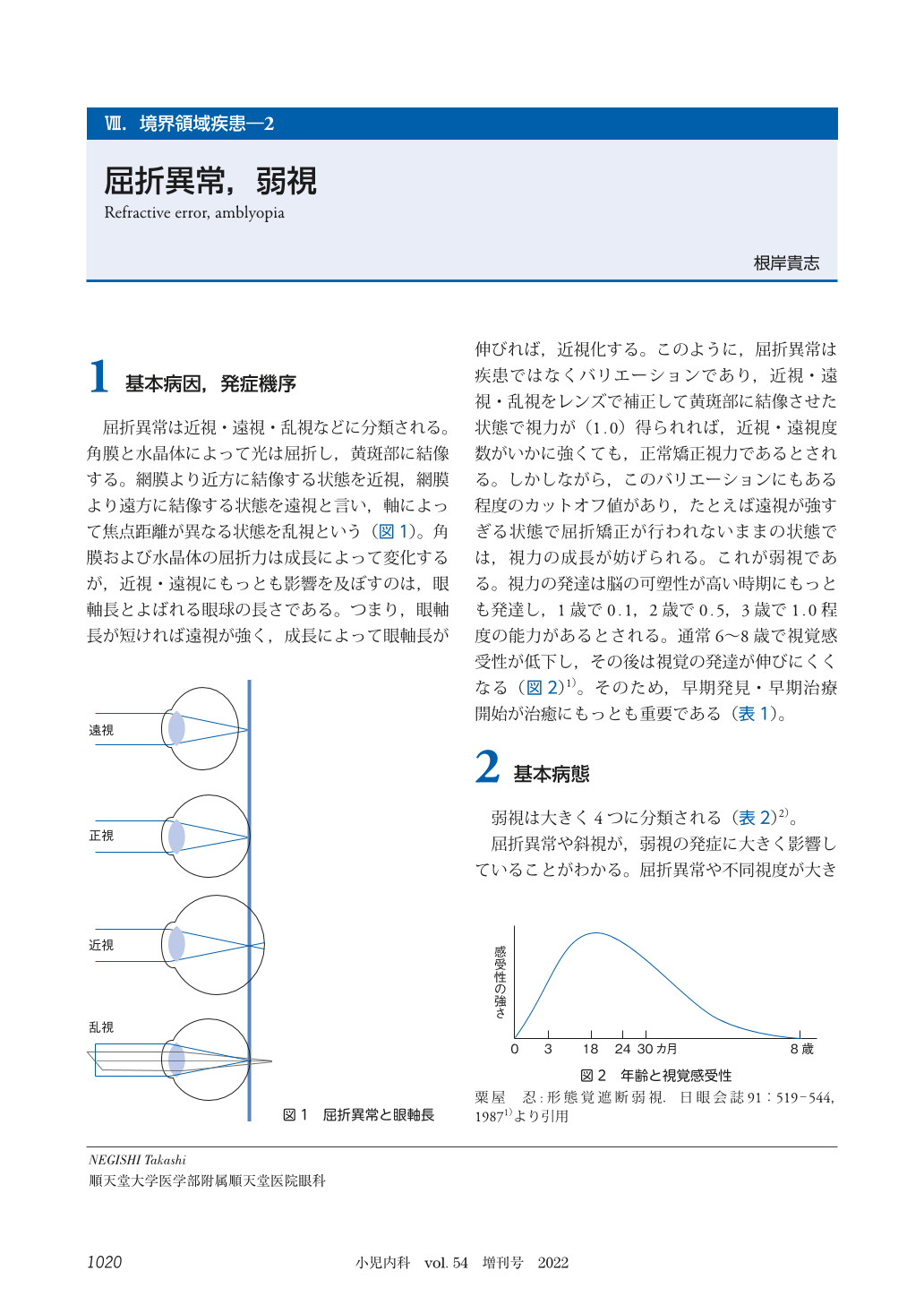

屈折異常は近視・遠視・乱視などに分類される。角膜と水晶体によって光は屈折し,黄斑部に結像する。網膜より近方に結像する状態を近視,網膜より遠方に結像する状態を遠視と言い,軸によって焦点距離が異なる状態を乱視という(図1)。角膜および水晶体の屈折力は成長によって変化するが,近視・遠視にもっとも影響を及ぼすのは,眼軸長とよばれる眼球の長さである。つまり,眼軸長が短ければ遠視が強く,成長によって眼軸長が伸びれば,近視化する。このように,屈折異常は疾患ではなくバリエーションであり,近視・遠視・乱視をレンズで補正して黄斑部に結像させた状態で視力が(1.0)得られれば,近視・遠視度数がいかに強くても,正常矯正視力であるとされる。しかしながら,このバリエーションにもある程度のカットオフ値があり,たとえば遠視が強すぎる状態で屈折矯正が行われないままの状態では,視力の成長が妨げられる。これが弱視である。視力の発達は脳の可塑性が高い時期にもっとも発達し,1歳で0.1,2歳で0.5,3歳で1.0程度の能力があるとされる。通常6~8歳で視覚感受性が低下し,その後は視覚の発達が伸びにくくなる(図2)1)。そのため,早期発見・早期治療開始が治癒にもっとも重要である(表1)。

© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.