Japanese

English

解説

超高分解能電顕による原子像の観察と生物学への応用の可能性

Observation of atoms by high resolution electron microscopy and its applicability to biology

植田 夏

1

,

藤吉 好則

1

Natsu Uyeda

1

,

Yoshinori Fujiyoshi

1

1京都大学化学研究所

pp.308-318

発行日 1982年8月15日

Published Date 1982/8/15

DOI https://doi.org/10.11477/mf.2425903551

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

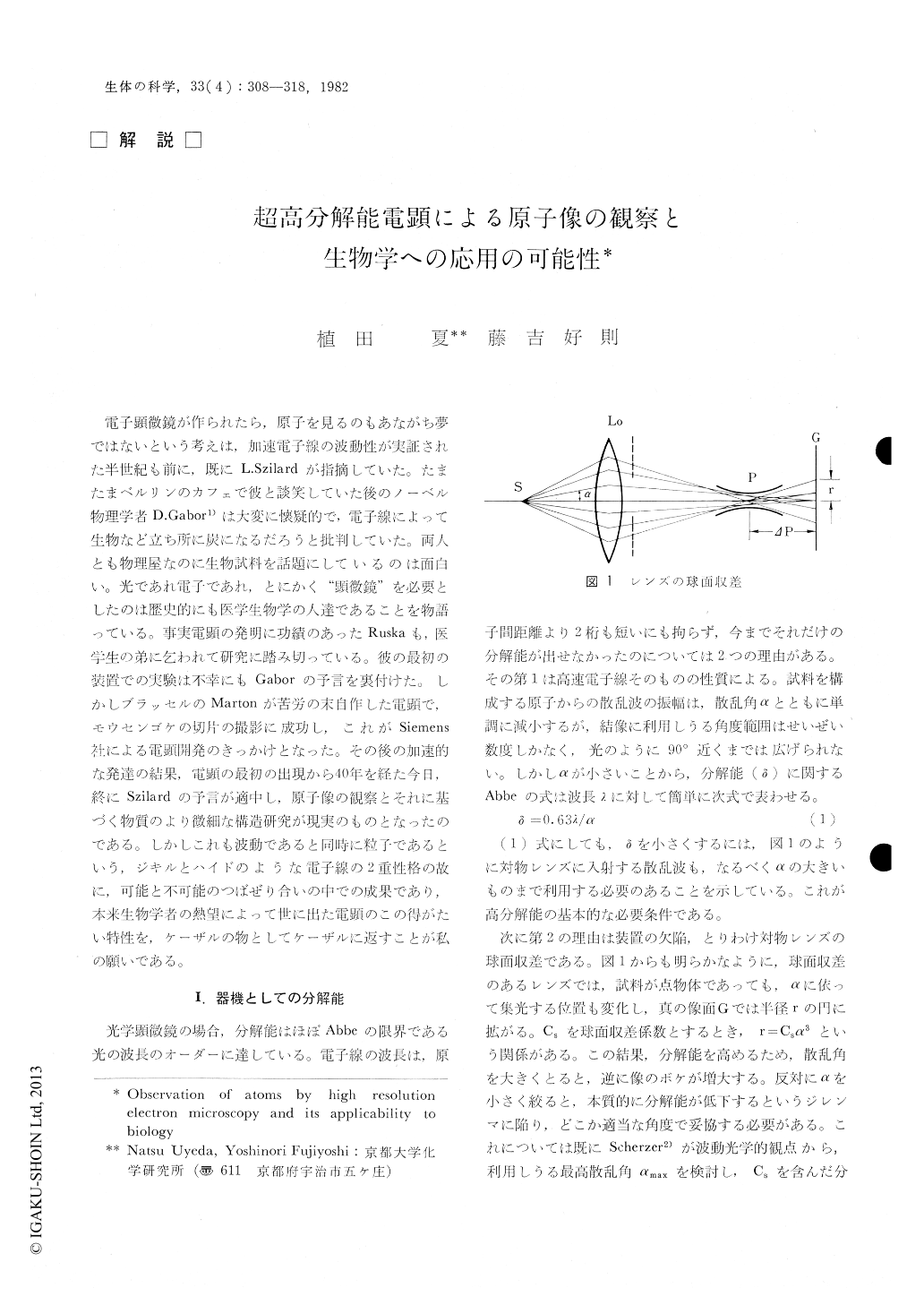

電子顕微鏡が作られたら,原子を見るのもあながち夢ではないという考えは,加速電子線の波動性が実証された半世紀も前に,既にL.Szilardが指摘していた。たまたまベルリンのカフェで彼と談笑していた後のノーベル物理学者D.Gabor1)は大変に懐疑的で,電子線によって生物など立ち所に炭になるだろうと批判していた。両人とも物理屋なのに生物試料を話題にしているのは面白い。光であれ電子であれ,とにかく"顕微鏡"を必要としたのは歴史的にも医学生物学の人達であることを物語っている。事実電顕の発明に功績のあったRuskaも,医学生の弟に乞われて研究に踏み切っている。彼の最初の装置での実験は不幸にもGaborの予言を裏付けた。しかしブラッセルのMartonが苦労の末自作した電顕で,モウセンゴケの切片の撮影に成功し,これがSiemens社による電顕開発のきっかけとなった。その後の加速的な発達の結果,電顕の最初の出現から40年を経た今日,終にSzilardの予言が適中し,原子像の観察とそれに基づく物質のより微細な構造研究が現実のものとなったのである。しかしこれも波動であると同時に粒子であるという,ジキルとハイドのような電子線の2重性格の故に,可能と不可能のつばぜり合いの中での成果であり,本来生物学者の熱望によって世に出た電顕のこの得がたい特性を,ケーザルの物としてケーザルに返すことが私の願いである。

Copyright © 1982, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.