Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

抗てんかん薬研究の最近の進歩は,血中薬物濃度の知見を外して述べることはできない。てんかんの薬物治療には三つの革命があったといわれる。その一つはphenobarbitalのけいれん発作への導入(1912)であり,次のエポックはdiphenylhydantoinの開発(1938)であった。1970年代にガスクロマトグラフ,酵素イムノアッセイ法などによって,諸種の抗てんかん薬の体液(血液,髄液,唾液,涙)中の濃度測定が臨床医の手に届くようになり,最大の抗てんかん効果を得ながら,用量(濃度)依存性の副作用を最小に抑えることが可能となった。てんかん治療の第三の革命とみなされる。

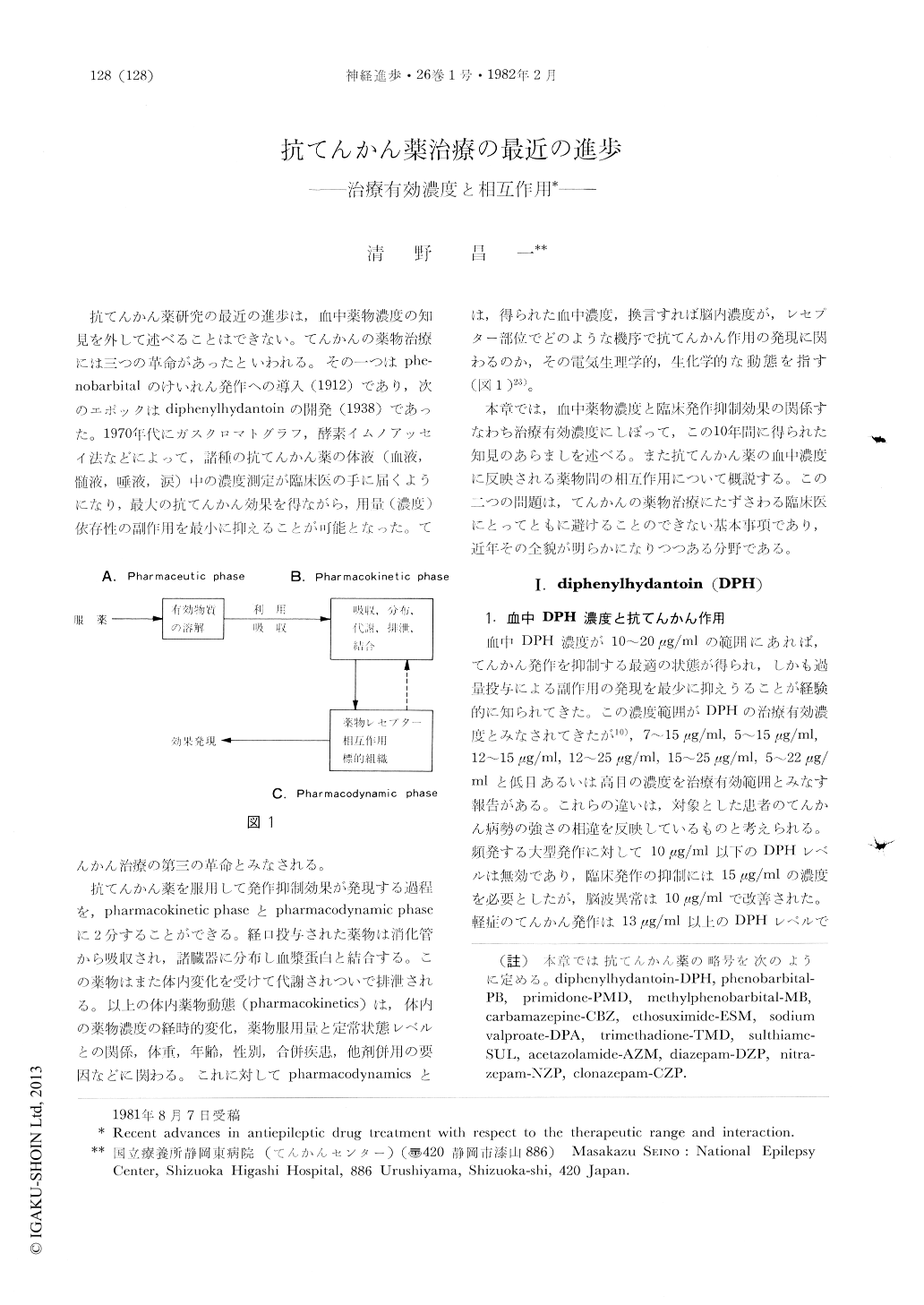

抗てんかん薬を服用して発作抑制効果が発現する過程を,pharmacokinetic phaseとpharmacodynamic phaseに2分することができる。経口投与された薬物は消化管から吸収され,諸臓器に分布し血漿蛋白と結合する。この薬物はまた体内変化を受けて代謝されついで排泄される。以上の体内薬物動態(pharmacokinetics)は,体内の薬物濃度の経時的変化,薬物服用量と定常状態レベルとの関係,体重,年齢,性別,合併疾患,他剤併用の要因などに関わる。

The fact that the blood concentration measurement of antiepileptic drugs has come within the reach of clinical practice since around 1970 is recognized as one of the revolutional epoches of drug treatment for epilepsy, along with the introduction of phenobarbital (1912) and diphenylhydantoin (1938). In regard to the measured values of blood concentration, each clinician has to discriminate two independent biological processes in the body which extend from dosing to the ultimate effect in target tissues in the brain.

Copyright © 1982, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.