Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

I.はじめに

感音難聴の中には,純音聴力に比べて語音聴力が著しく低下している例がある。これは後迷路性難聴の特徴の1つであり,聴神経腫瘍や髄膜腫などの小脳橋角部腫瘍の場合にみられることが多い。しかし極めて稀に,両側性にこのような特徴的な難聴を示す原因不明の疾患があり,従来,本態性後迷路性難聴1)あるいは特発性後迷路性難聴2)などと呼ばれてきた。近年,聴性脳幹反応(auditory brainstem response:以下,ABRと略す)や耳音響放射(otoacoustic emissions:以下,OAEと略す)などの神経耳科学検査法の進歩により,内耳機能が保たれているにもかかわらず蝸牛神経レベルの障害で感音難聴をきたす疾患の病態が明らかとなってきた。このような症例では「ABRは無反応,OAEは正常」と後迷路性難聴の特徴を示すことから,新しい疾患概念として1996年にKagaら3)はauditory nerve disease,Starrら4)はauditory neuropathyという名称を提唱した。本症は純音聴力検査で軽度~中等度の難聴を示すのが特徴とされている。

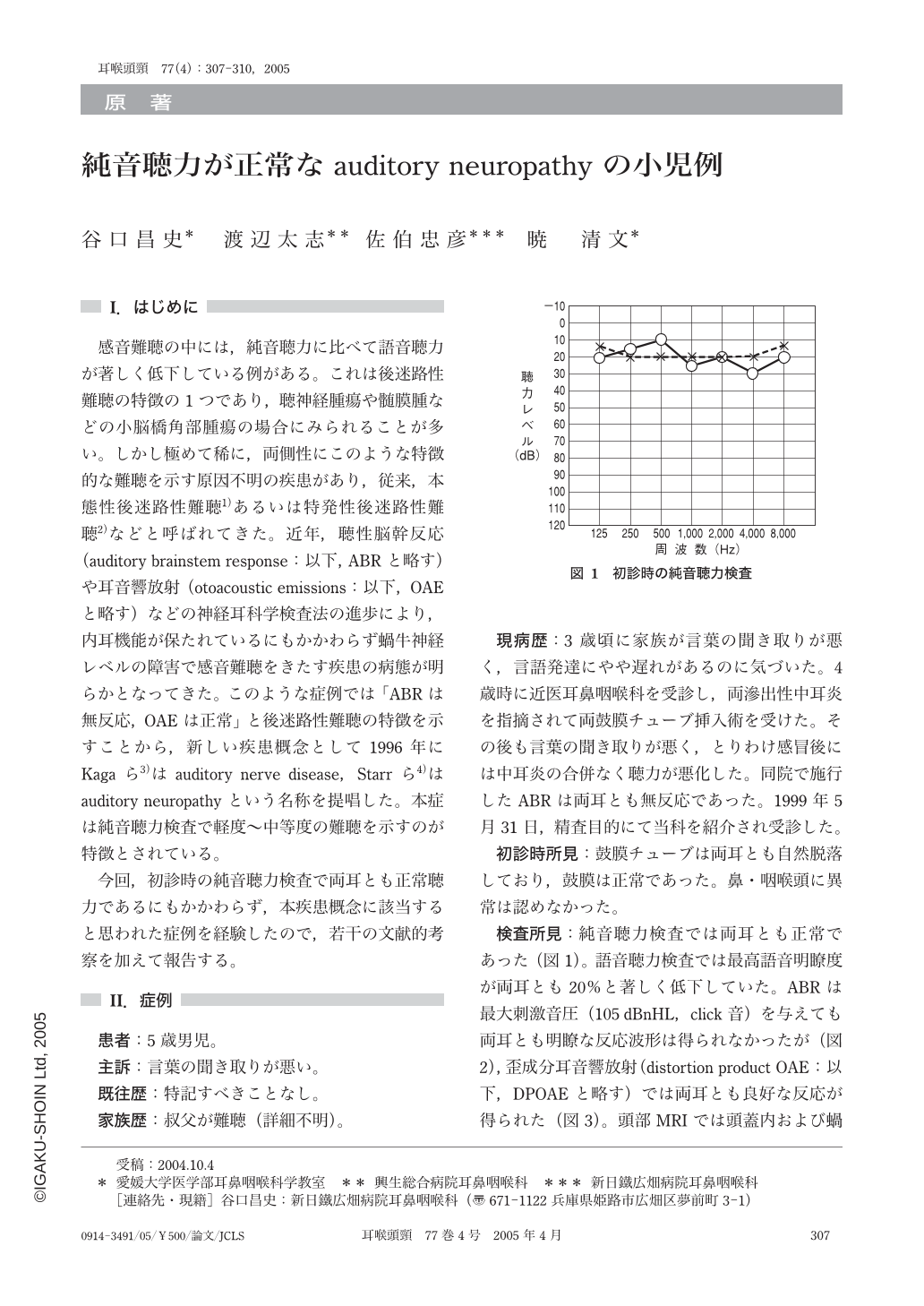

今回,初診時の純音聴力検査で両耳とも正常聴力であるにもかかわらず,本疾患概念に該当すると思われた症例を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する。

Auditory neuropathy(AN)is characterized by an absence of auditory brainstem response(ABR)with normal otoacoustic emissions(OAEs). A 5-year-old boy was suffering from difficulty of understanding speech,although he could hear sound. In speech audiometry,his maximum articulation score was 20% bilaterally,despite a normal pure-tone audiogram. No ABR was even evoked at the maximum stimulation level,although OAEs were preserved. MRI revealed no evidence of the disease in the central nervous system. These findings were compatible with a peculiar pattern of auditory dysfunction recently labelled AN. At present he can understand speech with bilateral conventional hearing aid.

Copyright © 2005, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.