今月の臨床 産科における検査法—有用性と再評価

妊娠中期

4.エコー診断で胎児奇形はどこまでわかるか

小林 秀樹

1

1福岡大学医学部産婦人科

pp.828-830

発行日 1997年8月10日

Published Date 1997/8/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409902997

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

胎児の形態異常に対する超音波診断法による出生前診断は今やほとんど完成の域にあると言っても過言ではないほど,その精度,正診率は向上し,ことに本邦では高い質を保ちながら先端医療を行う施設から第一線病院,地域医療の診療所まで広く普及している.したがって「エコー診断で胎児奇形はどこまでわかるか?」というよりはむしろ「超音波診断法で現在診断不能な胎児奇形は何か?」あるいは「出生前に見逃すことなく診断しておくべき疾患は何か?」が有用性と再評価の問題となっている.

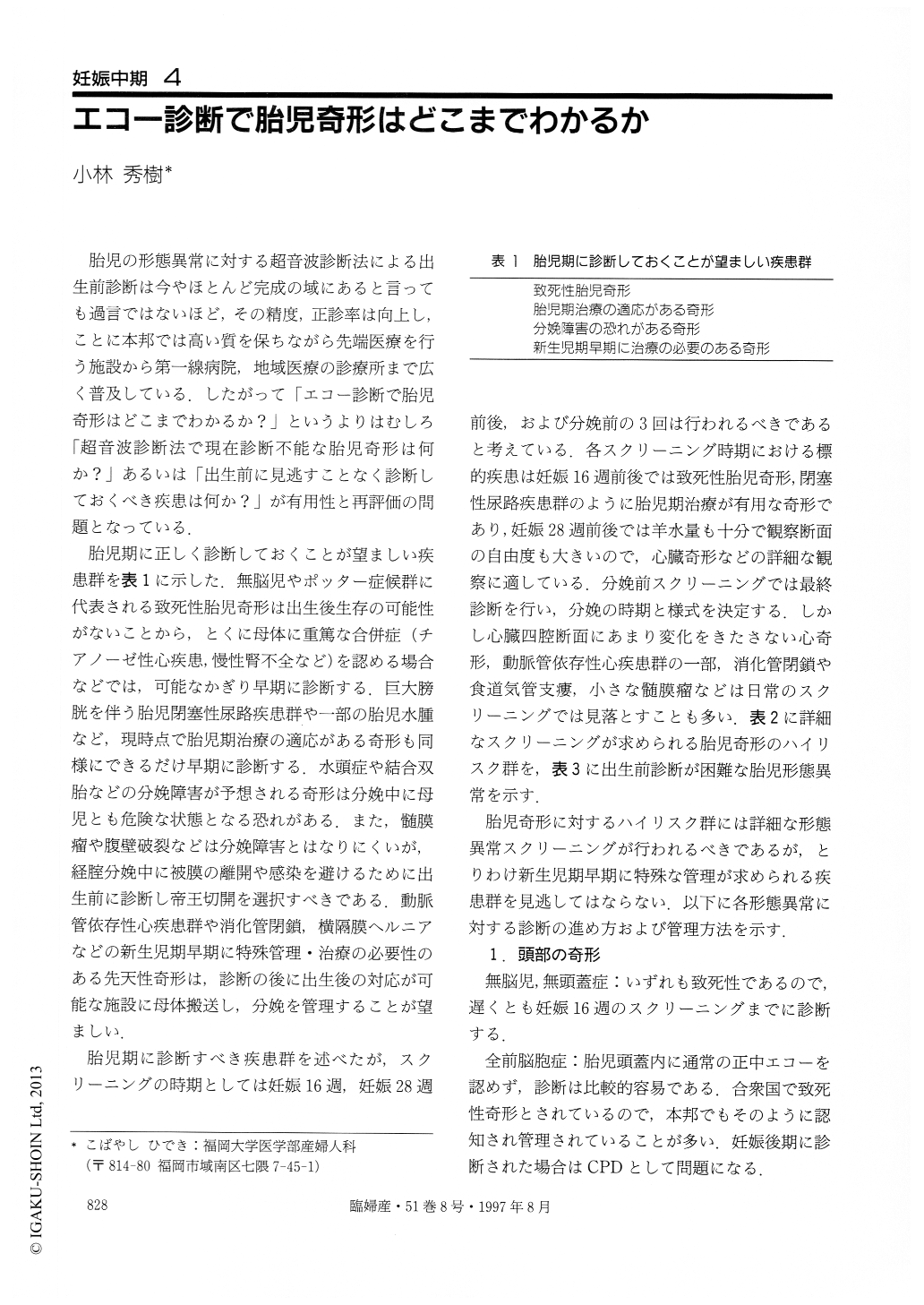

胎児期に正しく診断しておくことが望ましい疾患群を表1に示した.無脳児やポッター症候群に代表される致死性胎児奇形は出生後生存の可能性がないことから,とくに母体に重篤な合併症(チアノーゼ性心疾患,慢性腎不全など)を認める場合などでは,可能なかぎり早期に診断する.巨大膀胱を伴う胎児閉塞性尿路疾患群や一部の胎児水腫など,現時点で胎児期治療の適応がある奇形も同様にできるだけ早期に診断する。水頭症や結合双胎などの分娩障害が予想される奇形は分娩中に母児とも危険な状態となる恐れがある.また,髄膜瘤や腹壁破裂などは分娩障害とはなりにくいが,経腟分娩中に被膜の離開や感染を避けるために出生前に診断し帝王切開を選択すべきである.

Copyright © 1997, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.