特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から

潰瘍性大腸炎

内科から

井上 幹夫

1

1福岡大学医学部健康管理学

pp.1420-1423

発行日 1990年10月30日

Published Date 1990/10/30

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407900236

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

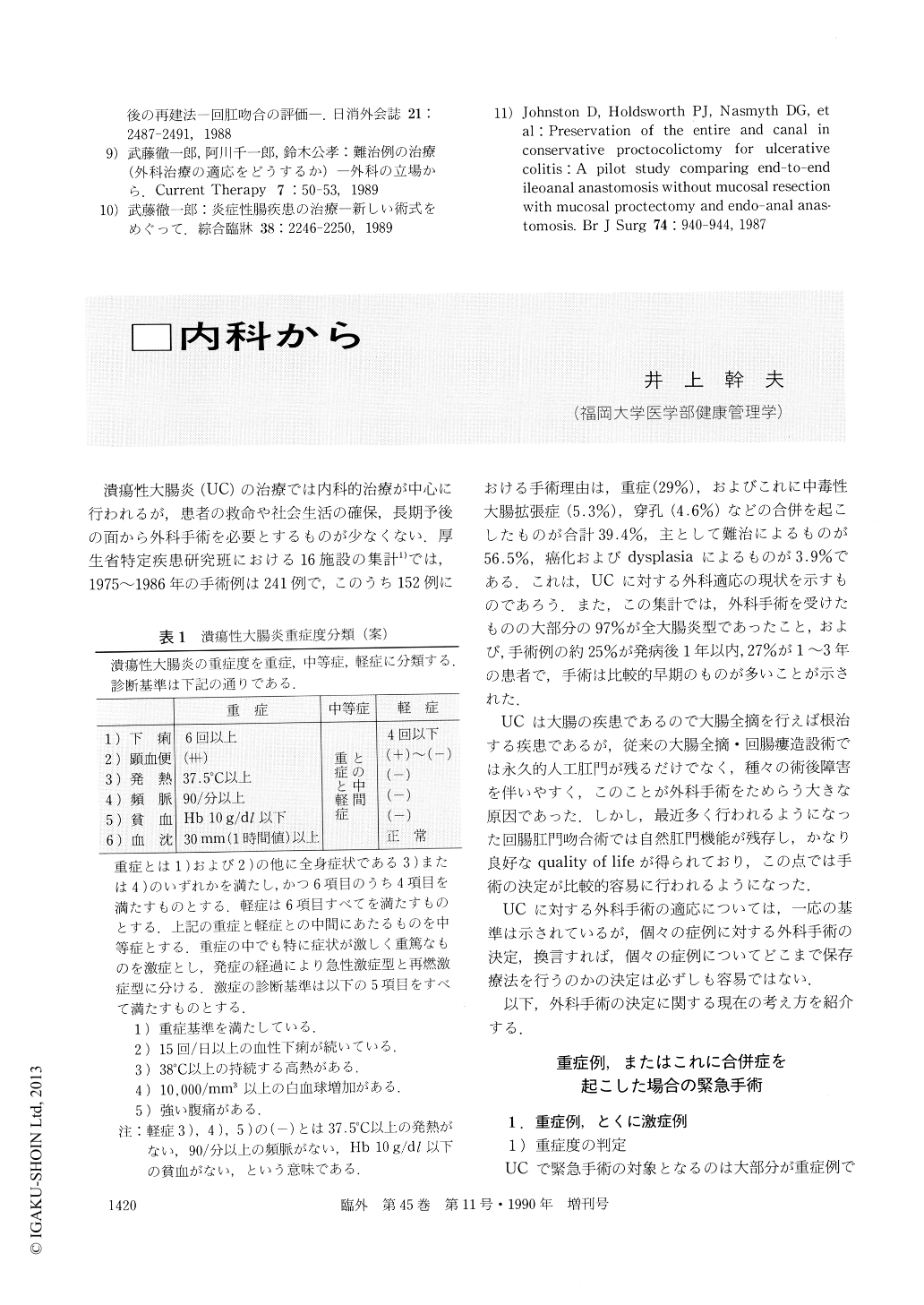

潰瘍性大腸炎(UC)の治療では内科的治療が中心に行われるが,患者の救命や社会生活の確保,長期予後の面から外科手術を必要とするものが少なくない.厚生省特定疾患研究班における16施設の集計1)では,1975〜1986年の手術例は241例で,このうち152例における手術理由は,重症(29%),およびこれに中毒性大腸拡張症(5.3%),穿孔(4.6%)などの合併を起こしたものが合計39.4%,主とたて難治によるものが56.5%,癌化およびdysplasiaによるものが3.9%である.これは,UCに対する外科適応の現状を示すものであろう.また,この集計では,外科手術を受けたものの大部分の97%が全大腸炎型であったこと,および,手術例の約25%が発病後1年以内,27%が1〜3年の患者で,手術は比較的早期のものが多いことが示された.

UCは大腸の疾患であるので大腸全摘を行えば根治する疾患であるが,従来の大腸全摘・回腸瘻造設術では永久的人工肛門が残るだけでなく,種々の術後障害を伴いやすく,このことが外科手術をためらう大きな原因であった.しかし,最近多く行われるようになった回腸肛門吻合術では自然肛門機能が残存し,かなり良好なquality of lifeが得られており,この点では手術の決定が比較的容易に行われるようになった.

Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.