Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

はじめに

自己調節(autoregulation)は灌流動脈圧の変化に対して血流を一定に維持しようとする臓器にintrinsicな機序,より応義には組織の代謝需要に応じた血流の調節という臓器のhomeostaticメカニズムと定義される55)。

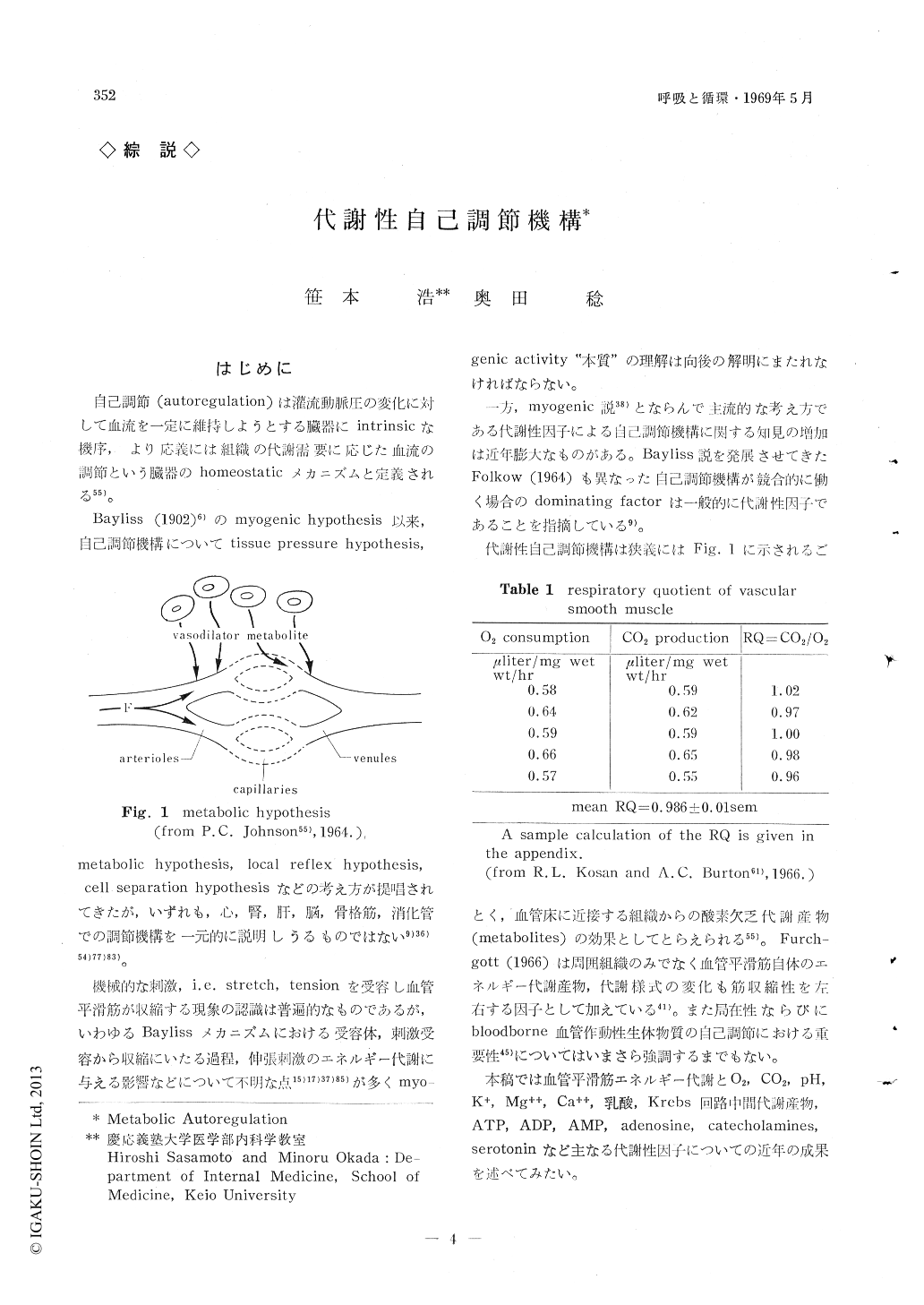

Bayliss (1902)6)のmyogenic hypothesis以来,自己調節機構についてtissue pressure hypothesis, metabolic hypothesis,local reflex hypothesis, cell separation hypothesisなどの考え方が提唱されてきたが,いずれも,心,腎,肝,脳,骨格筋,消化管での調節機構を一元的に説明しうるものではない9)36)54)77)83)。

機械的な刺激,i.e. stretch, tensionを受容し血管平滑筋が収縮する現象の認識は普遍的なものであるが,いわゆるBaylissメカニズムにおける受容体,刺激受容から収縮にいたる過程,伸張刺激のエネルギー代謝に与える影響などについて不明な点15)17)37)85)が多くmyo—genic activity "本質"の理解は向後の解明にまたれなければならない。

一方,myogenic説38)とならんで主流的な考え方である代謝性因子による自己調節機構に関する知見の増加は近年膨大なものがある。Bayliss説を発展させてきたFolkow (1964)も異なった自己調節機構が競合的に働く場合のdominating factorは一般的に代謝性因子であることを指摘している9)。

代謝性自己調節機構は狭義にはFig.1に示されるごとく,血管床に近接する組織からの酸素欠乏代謝産物(metabolites)の効果としてとらえられる55)。 Furch—gott (1966)は周囲組織のみでなく血管平滑筋自体のエネルギー代謝産物,代謝様式の変化も筋収縮性を左右する因子として加えている41)。また局在性ならびにbloodborne血管作動性生体物質の自己調節における重要性45)についてはいまさら強調するまでもない。

本稿では血管平滑筋エネルギー代謝とO2,CO2, pH,K+,Mg++, Ca++,乳酸, Krebs回路中間代謝産物,ATP, ADP, AMP, adenosine, catecholamines, serotoninなど主なる代謝性因子についての近年の成果を述べてみたい。

Copyright © 1969, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.