症例 肺がんとまちがわれた症例(2)

不定型肺炎

金上 晴夫

1

1国立がんセンター・呼吸器科

pp.1705-1708

発行日 1965年11月10日

Published Date 1965/11/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402201072

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

一般的な診断の決め手

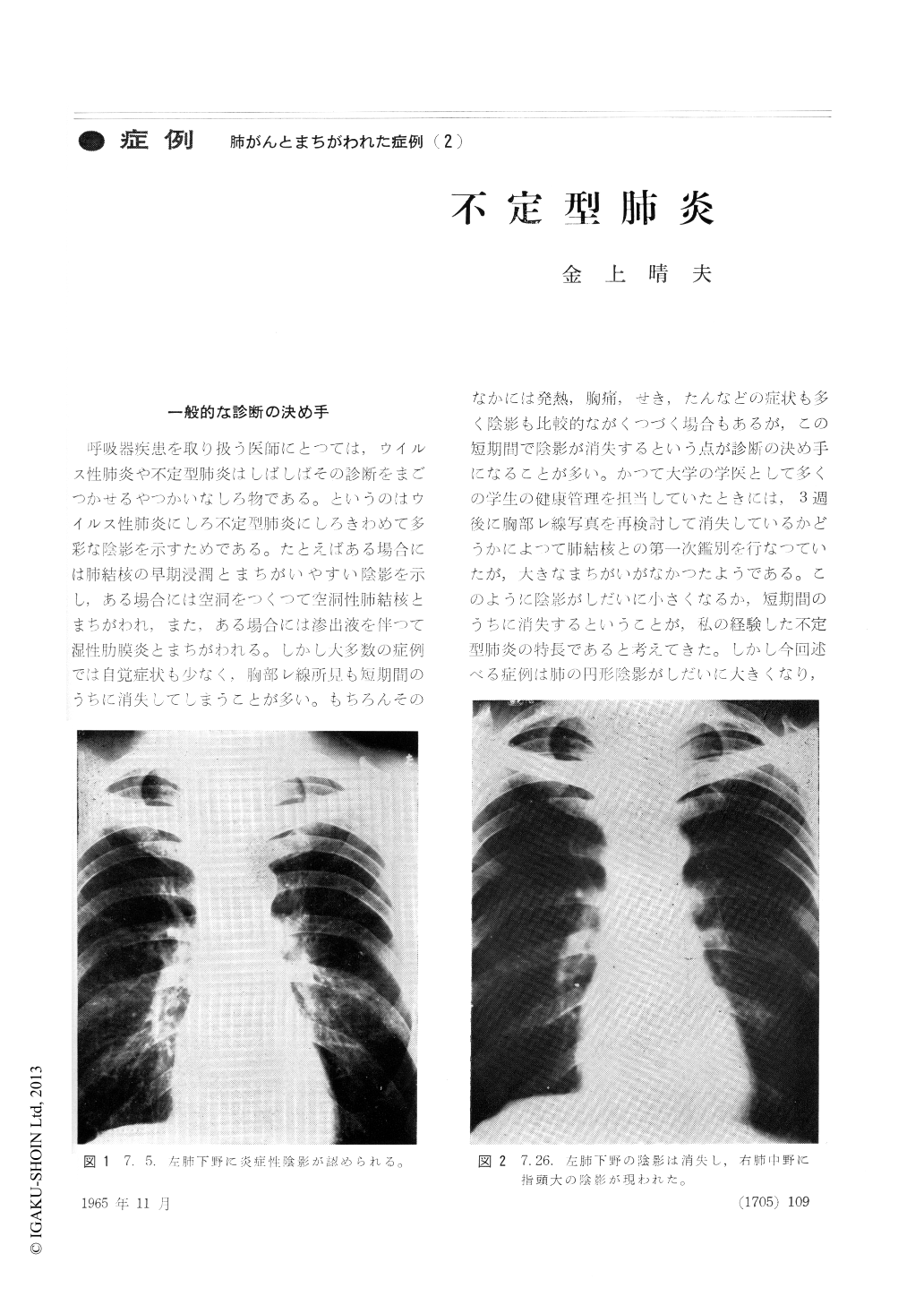

呼吸器疾患を取り扱う医師にとつては,ウィルス性肺炎や不定型肺炎はしばしばその診断をまごつかせるやつかいなしろ物である。というのはウイルス性肺炎にしろ不定型肺炎にしろきわめて多彩な陰影を示すためである。たとえばある場合には肺結核の早期浸潤とまちがいやすい陰影を示し,ある場合には空洞をつくつて空洞性肺結核とまちがわれ,また,ある場合には滲出液を伴つて湿性肋膜炎とまちがわれる。しかし大多数の症例では自覚症状も少なく,胸部レ線所見も短期間のうちに消失してしまうことが多い。もちろんそのなかには発熱,胸痛,せき,たんなどの症状も多く陰影も比較的ながくつづく場合もあるが,この短期間で陰影が消失するという点が診断の決め手になることが多い。かつて大学の学医として多くの学生の健康管理を担当していたときには,3週後に胸部レ線写真を再検討して消失しているかどうかによつて肺結核との第一次鑑別を行なつていたが,大きなまちがいがなかつたようである。このように陰影がしだいに小さくなるか,短期間のうちに消失するということが,私の経験した不定型肺炎の特長であると考えてきた。

Copyright © 1965, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.