- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

1 はじめに

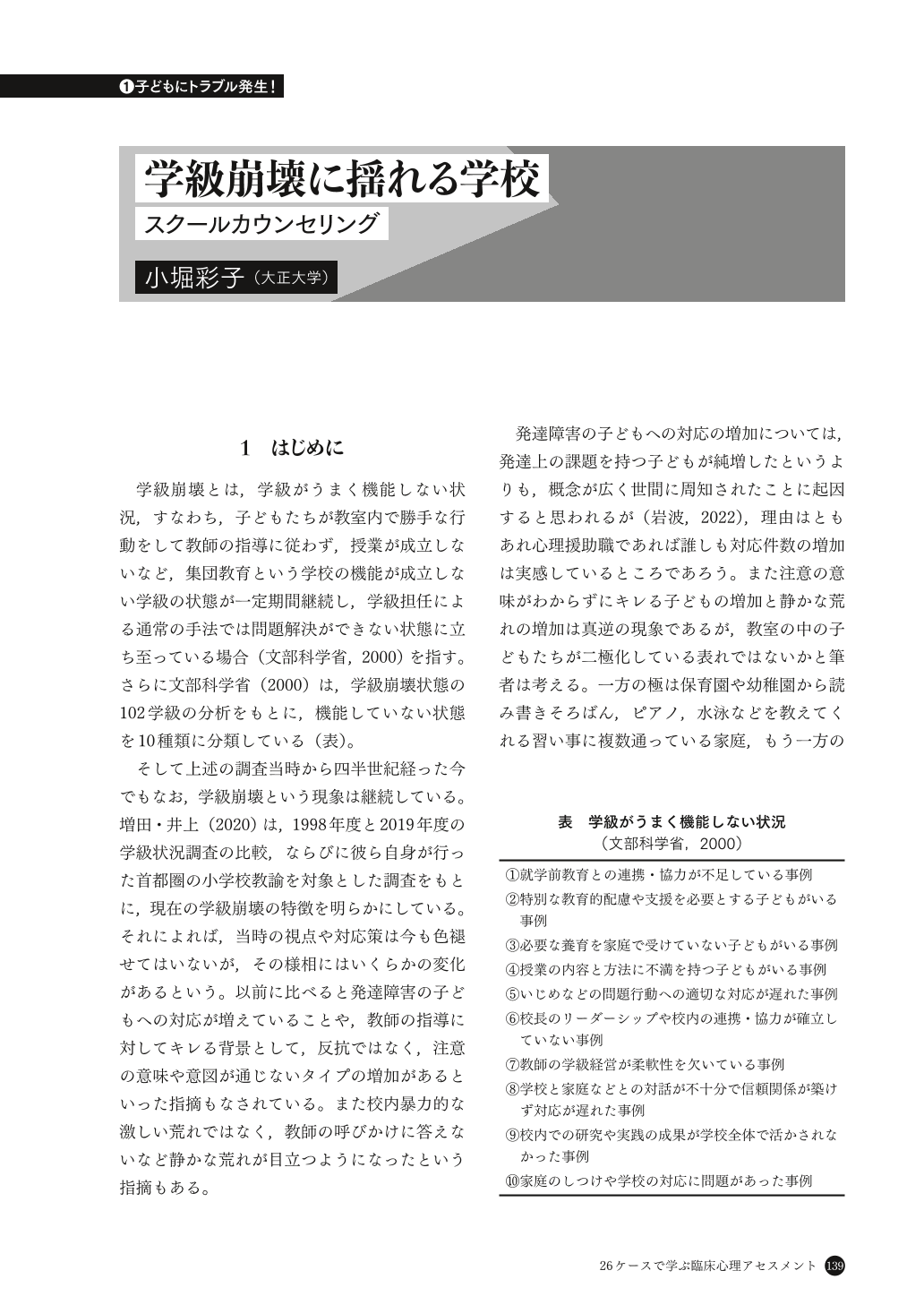

学級崩壊とは,学級がうまく機能しない状況,すなわち,子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず,授業が成立しないなど,集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し,学級担任による通常の手法では問題解決ができない状態に立ち至っている場合(文部科学省,2000)を指す。さらに文部科学省(2000)は,学級崩壊状態の102学級の分析をもとに,機能していない状態を10種類に分類している(表)。

そして上述の調査当時から四半世紀経った今でもなお,学級崩壊という現象は継続している。増田・井上(2020)は,1998年度と2019年度の学級状況調査の比較,ならびに彼ら自身が行った首都圏の小学校教諭を対象とした調査をもとに,現在の学級崩壊の特徴を明らかにしている。それによれば,当時の視点や対応策は今も色褪せてはいないが,その様相にはいくらかの変化があるという。以前に比べると発達障害の子どもへの対応が増えていることや,教師の指導に対してキレる背景として,反抗ではなく,注意の意味や意図が通じないタイプの増加があるといった指摘もなされている。また校内暴力的な激しい荒れではなく,教師の呼びかけに答えないなど静かな荒れが目立つようになったという指摘もある。

発達障害の子どもへの対応の増加については,発達上の課題を持つ子どもが純増したというよりも,概念が広く世間に周知されたことに起因すると思われるが(岩波,2022),理由はともあれ心理援助職であれば誰しも対応件数の増加は実感しているところであろう。また注意の意味がわからずにキレる子どもの増加と静かな荒れの増加は真逆の現象であるが,教室の中の子どもたちが二極化している表れではないかと筆者は考える。一方の極は保育園や幼稚園から読み書きそろばん,ピアノ,水泳などを教えてくれる習い事に複数通っている家庭,もう一方の極は就学前,家庭での働きかけがほとんどない状態で小学校に進学し,進学後の手当ても特に少ない家庭である。後者の子どもたちが学校での学習活動にうまく適応できなかった場合,学力不足のまま通学を続け,内省する力がつかず,キレるという形でしか自らの課題を表現できなくなっている可能性は十分に考えられる。他方,前者の子どもたちは小学校進学後も引き続き放課後の時間を使って塾通いをし,先取り学習をする。放課後,子どもたち同士で遊ぶといった経験が不十分であるため,対人面でのつながりが薄くなりがちであり,学習面では学校で扱う内容のはるか先を行っていることから,授業に魅力を感じられない。このように対人面,学習面両方の要因により教室内での友達との学習活動に面白みを感じにくいことが,静かな荒れにつながっているのかもしれない。

以上,学級崩壊の定義や変遷,背景について簡単にまとめた。ここからは,筆者がスクールカウンセラー(School Counselor : SC)として学級崩壊に関わった事例を紹介する。なお事例は,本質を損なわないよう配慮したうえで複数事例を統合したものである。

Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.