Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

Ⅰ.はじめに

耳管開放症はJago1)自身が忘れ得ぬ体験を報告し,日本では高原2)が2症例を報告した。その後も稀な疾患と考えられていたが,決して稀な疾患ではなく日常茶飯事にみられる疾患である3)。

稀であった理由は,常識と固定概念によるところも一理あったと思われる。鼓膜が正常,聴力正常ならば異常なし,鼓膜内陥,中耳炎は耳管狭窄,感音難聴があれば内耳あるいは後迷路性と決め付けられて,耳管開放症が隠蔽されていたことが挙げられる4)。耳管開放症は,耐えがたい症状,精神的苦痛を与えうる疾患である。

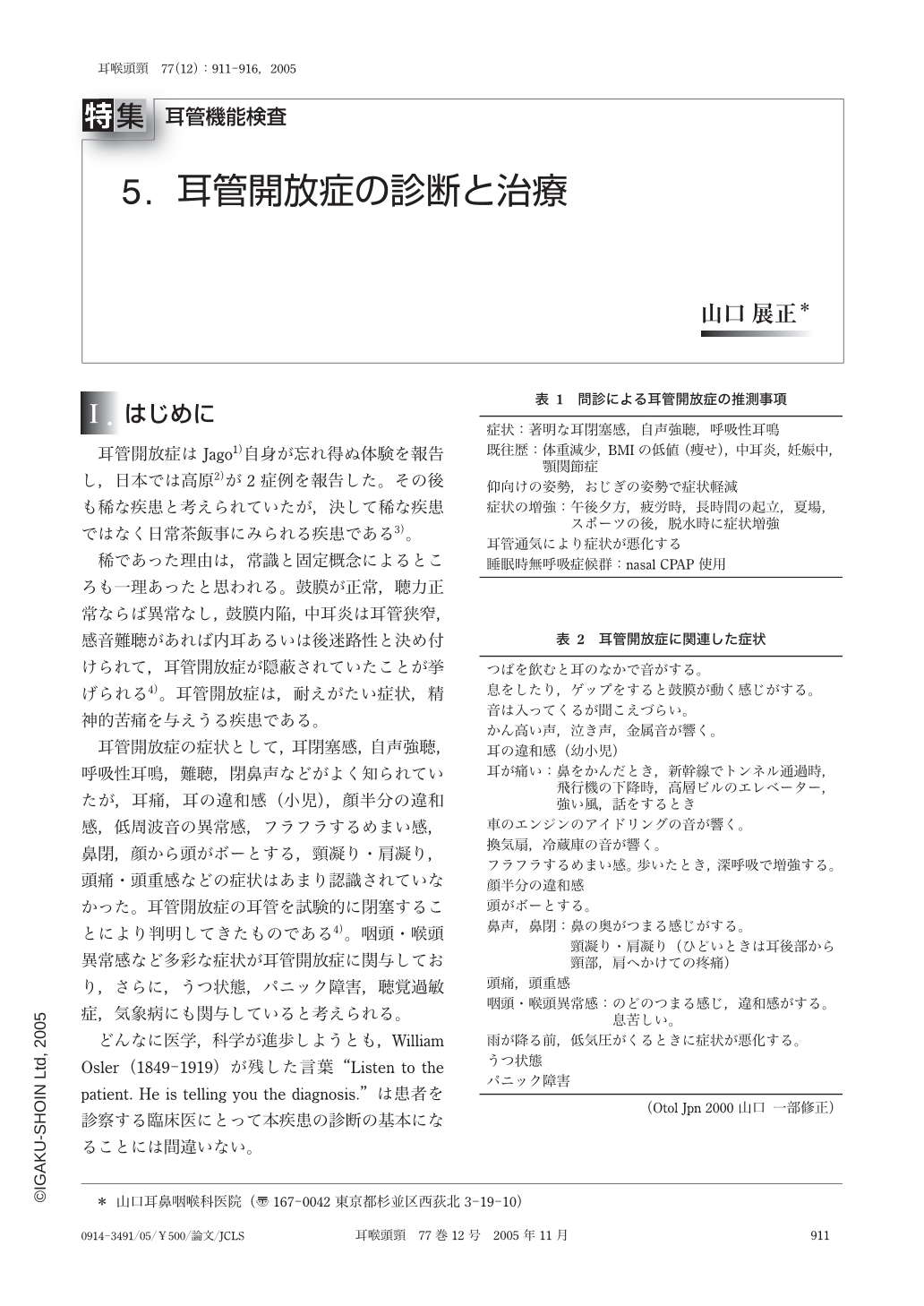

耳管開放症の症状として,耳閉塞感,自声強聴,呼吸性耳鳴,難聴,閉鼻声などがよく知られていたが,耳痛,耳の違和感(小児),顔半分の違和感,低周波音の異常感,フラフラするめまい感,鼻閉,顔から頭がボーとする,頸凝り・肩凝り,頭痛・頭重感などの症状はあまり認識されていなかった。耳管開放症の耳管を試験的に閉塞することにより判明してきたものである4)。咽頭・喉頭異常感など多彩な症状が耳管開放症に関与しており,さらに,うつ状態,パニック障害,聴覚過敏症,気象病にも関与していると考えられる。

どんなに医学,科学が進歩しようとも,William Osler(1849-1919)が残した言葉“Listen to the patient. He is telling you the diagnosis.”は患者を診察する臨床医にとって本疾患の診断の基本になることには間違いない。

疾患・症状(表1,2)を知らずして診察すれば,本疾患の診断に至らないことになりうる。患者の訴えを聞き,診断を推測し,診て,聴いたうえで,客観的検査を行い,結果により治療的診断4)を行うことは有用であると考えている。本稿では,日常臨床での診断の組み立てを中心に記した。

Copyright © 2005, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.