今月の主題 炎症

技術解説

プロスタグランジンの定量

稲川 壽夫

1

Toshiwo INAGAWA

1

1小野薬品工業株式会社中研究所生物化学部門

pp.135-147

発行日 1982年2月15日

Published Date 1982/2/15

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542911477

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

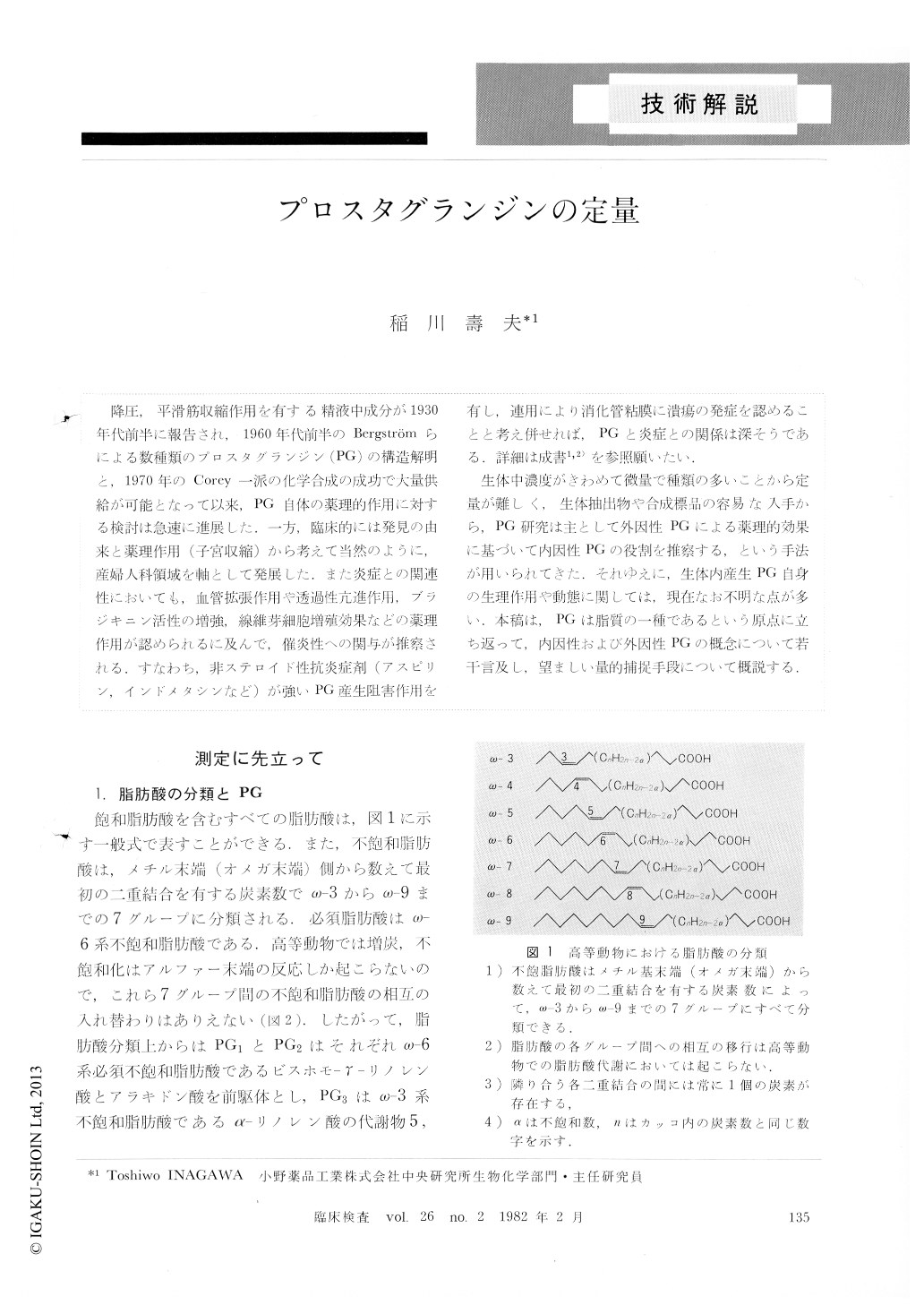

降圧,平滑筋収縮作用を有する精液中成分が1930年代前半に報告され,1960年代前半のBergströmらによる数種類のプロスタグランジン(PG)の構造解明と,1970年のCorey一派の化学合成の成功で大量供給が可能となって以来,PG自体の薬理的作用に対する検討は急速に進展した.一方,臨床的には発見の由来と薬理作用(子宮収縮)から考えて当然のように,産婦人科領域を軸として発展した.また炎症との関連性においても,血管拡張作用や透過性亢進作用,ブラジキニン活性の増強,線維芽細胞増殖効果などの薬理作用が認められるに及んで,催炎性への関与が推察される.すなわち.非ステロイド性抗炎症剤(アスピリン,インドメタシンなど)が強いPG産生阻害作用を有し,連用により消化管粘膜に潰瘍の発症を認めることと考え併せれば,PGと炎症との関係は深そうである.詳細は成書1,2)を参照願いたい.

生体中濃度がきわめて微量で種類の多いことから定量が難しく,生体抽出物や合成標品の容易な入手から,PG研究は主として外因性PGによる薬理的効果に基づいて内因性PGの役割を推察する,という手法が用いられてきた.それゆえに,生体内産生PG自身の生理作用や動態に関しては,現在なお不明な点が多い.本稿は,PGは脂質の一種であるという原点に立ち返って,内因性および外因性PGの概念について若干言及し,望ましい量的捕捉手段について概説する.

Copyright © 1982, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.