臨床薬理学 薬物療法の考え方・2

投与量のきめ方(2)

中野 重行

1

Shigeyuki NAKANO

1

1愛媛大学医学部・薬理学

pp.281-287

発行日 1981年2月10日

Published Date 1981/2/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402217047

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

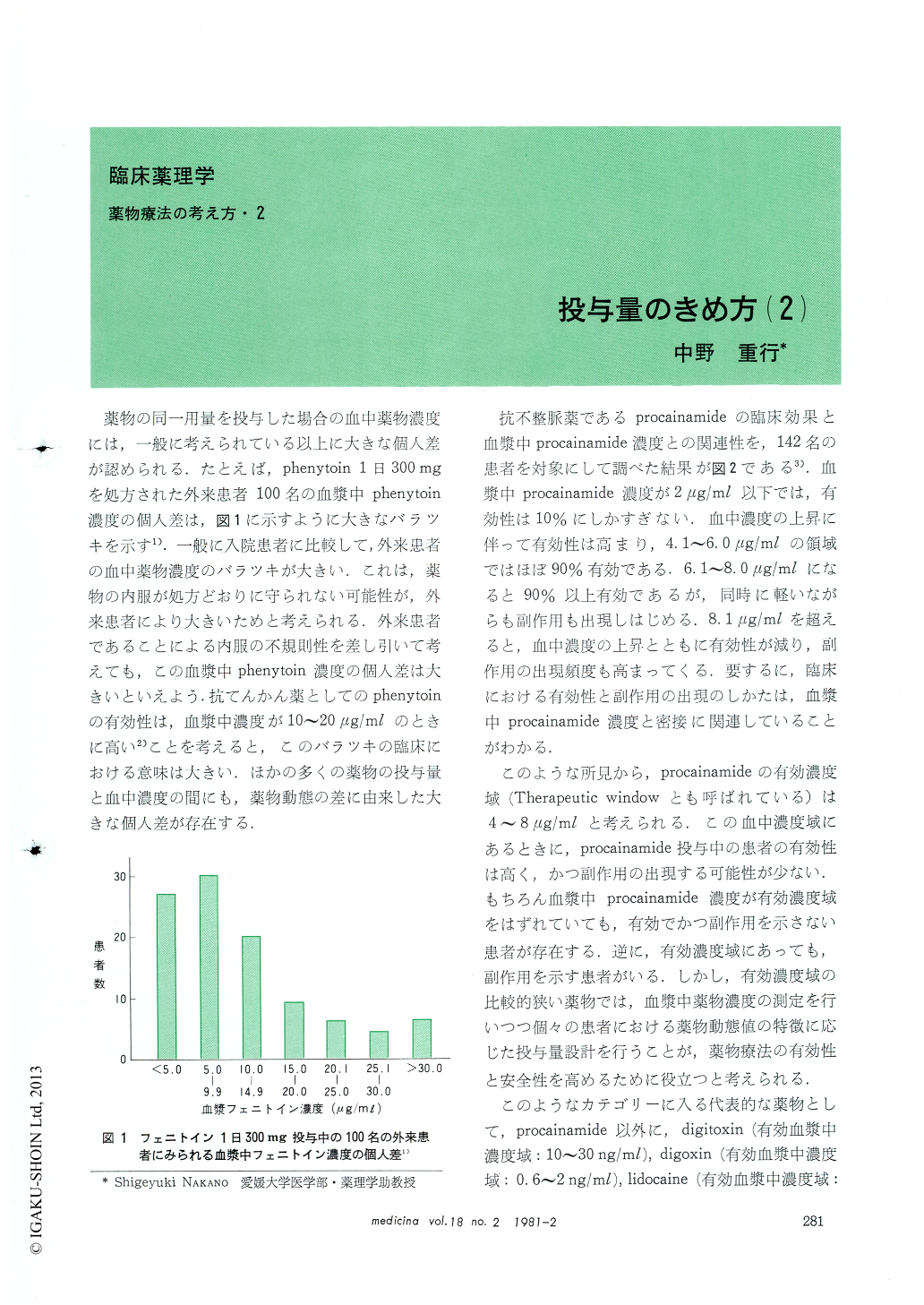

薬物の同一用量を投与した場合の血中薬物濃度には,一般に考えられている以上に大きな個人差が認められる.たとえば,phenytoin 1日300mgを処方された外来患者100名の血漿中phenytoin濃度の個人差は,図1に示すように大きなバラツキを示す1).一般に入院患者に比較して,外来患者の血中薬物濃度のバラツキが大きい.これは,薬物の内服が処方どおりに守られない可能性が,外来患者により大きいためと考えられる.外来患者であることによる内服の不規則性を差し引いて考えても,この血漿中phenytoin濃度の個人差は大きいといえよう.抗てんかん薬としてのphenytoinの有効性は,血漿中濃度が10〜20μg/mlのときに高い2)ことを考えると,このバラツキの臨床における意味は大きい.ほかの多くの薬物の投与量と血中濃度の間にも,薬物動態の差に由来した大きな個人差が存在する.

抗不整脈薬であるprocainamideの臨床効果と血漿中procainamide濃度との関連性を,142名の患者を対象にして調べた結果が図2である3).血漿中procainamide濃度が2μg/ml以下では,有効性は10%にしかすぎない.血中濃度の上昇に伴って有効性は高まり,4.1〜6.0μg/mlの領域ではほぼ90%有効である.6.1〜8.0μg/mlになると90%以上有効であるが,同時に軽いながらも副作用も出現しはじめる.

Copyright © 1981, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.