Japanese

English

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

- 参考文献 Reference

はじめに

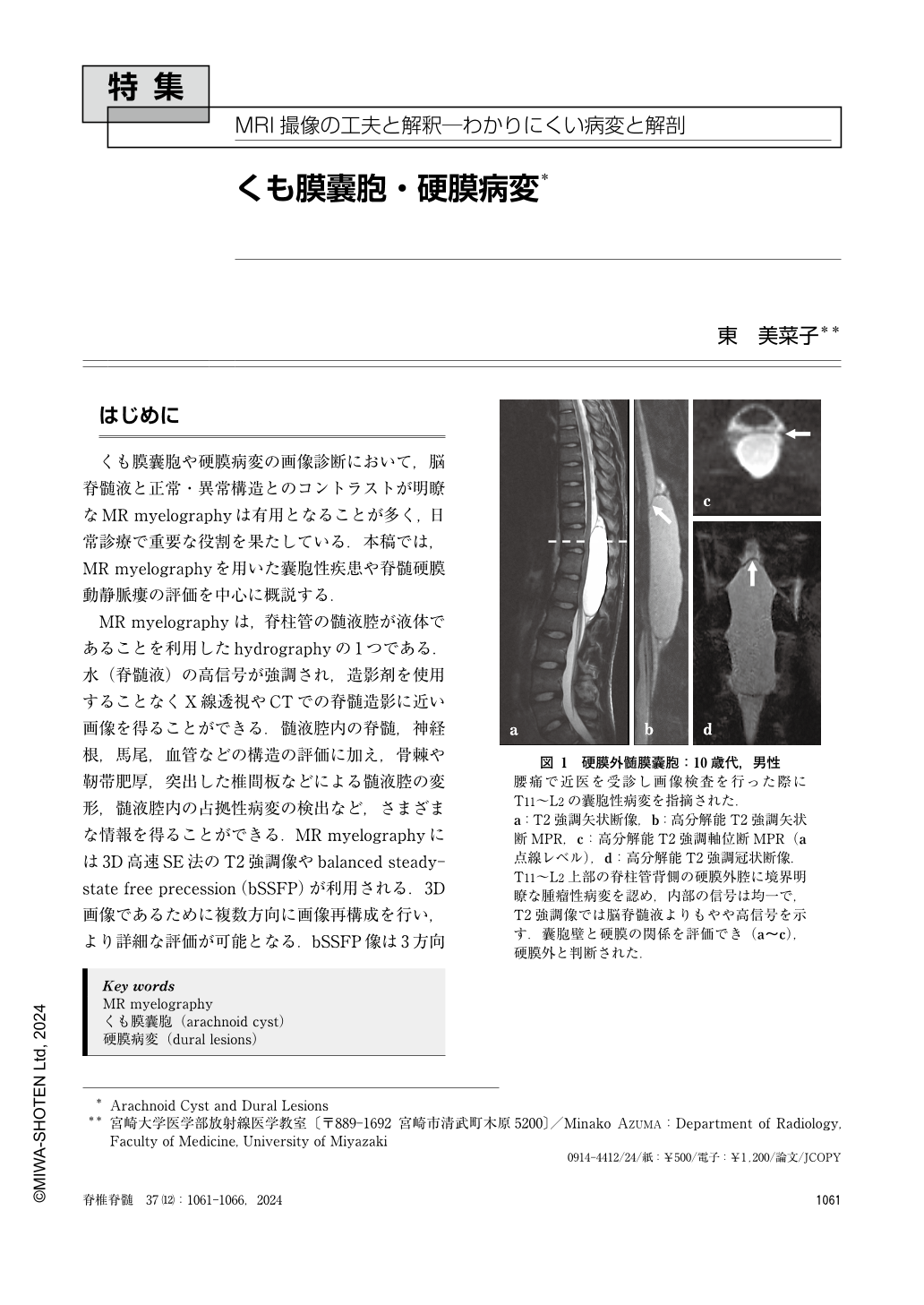

くも膜囊胞や硬膜病変の画像診断において,脳脊髄液と正常・異常構造とのコントラストが明瞭なMR myelographyは有用となることが多く,日常診療で重要な役割を果たしている.本稿では,MR myelographyを用いた囊胞性疾患や脊髄硬膜動静脈瘻の評価を中心に概説する.

MR myelographyは,脊柱管の髄液腔が液体であることを利用したhydrographyの1つである.水(脊髄液)の高信号が強調され,造影剤を使用することなくX線透視やCTでの脊髄造影に近い画像を得ることができる.髄液腔内の脊髄,神経根,馬尾,血管などの構造の評価に加え,骨棘や靭帯肥厚,突出した椎間板などによる髄液腔の変形,髄液腔内の占拠性病変の検出など,さまざまな情報を得ることができる.MR myelographyには3D高速SE法のT2強調像やbalanced steady-state free precession(bSSFP)が利用される.3D画像であるために複数方向に画像再構成を行い,より詳細な評価が可能となる.bSSFP像は3方向すべての磁場勾配が1TR中で相殺されるシークエンスで,コントラストは組織のT2/T1の比で,脳脊髄液のようなT2値の長い組織は,T2値の低い固形組織に比べて高信号を示す.脂肪は脳脊髄液よりもT2値が短いが,T2/T1比が高いため高信号となる.各MRI装置メーカーにより,balanced FFE,TrueFISP,CISS, FIESTA-Cなどがあるが,CISSやFIESTA-Cは異なるRFフェーズサイクリングで複数回の撮像を行い,それらの画像からMIP画像を作成・加算することでbSSFPで問題となるbanding artifactを抑制することができる.3D高速SE法のT2強調像では造影剤の影響が比較的少ないのに対し,bSSFP像では造影剤による増強効果がみられるので,状況に応じ使い分けが可能となる.

Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.