Japanese

English

綜説

定量的視野測定法の意義について

Recent advances in quantitative perimetry

水川 孝

1

,

大鳥 利文

1

,

藤田 尚子

1

Takashi Mizukawa

1

,

Toshihumi Otori

1

,

Nobuko Fujita

1

1阪大眼科

1Department of Ophthalmology, Osaka University Mesical School.

pp.1109-1120

発行日 1961年11月15日

Published Date 1961/11/15

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410207331

- 有料閲覧

- Abstract 文献概要

- 1ページ目 Look Inside

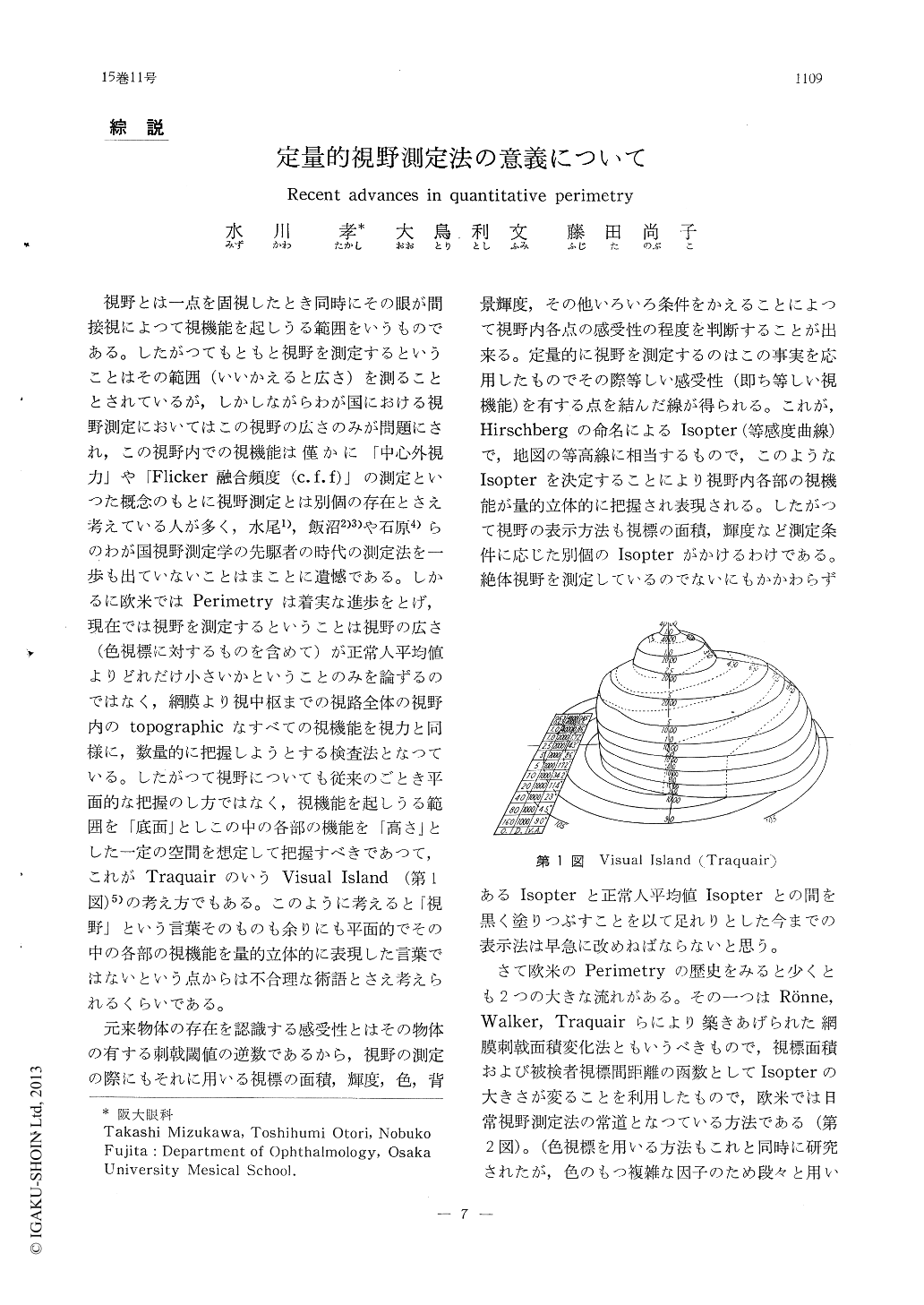

視野とは一点を固視したとき同時にその眼が間接視によつて視機能を起しうる範囲をいうものである。したがつてもともと視野を測定するということはその範囲(いいかえると広さ)を測ることとされているが,しかしながらわが国における視野測定においてはこの視野の広さのみが問題にされ,この視野内での視機能は僅かに「中心外視力」や「Flicker融合頻度(c.f.f)」の測定といつた概念のもとに視野測定とは別個の存在とさえ考えている人が多く,水尾1),飯沼2)3)や石原4)らのわが国視野測定学の先駆者の時代の測定法を一歩も出ていないことはまことに遺憾である。しかるに欧米ではPerimetryは着実な進歩をとげ,現在では視野を測定するということは視野の広さ(色視標に対するものを含めて)が正常人平均値よりどれだけ小さいかということのみを論ずるのではなく,網膜より視中枢までの視路全体の視野内のtopographicなすべての視機能を視力と同様に,数量的に把握しようとする検査法となつている。したがつて視野についても従来のごとき平面的な把握のし方ではなく,視機能を起しうる範囲を「底面」としこの中の各部の機能を「高さ」とした一定の空間を想定して把握すべきであつて,これがTraquairのいうVisual Island (第1図)5)の考え方でもある。

Copyright © 1961, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.