- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

まえがき

早期胃癌のX線診断は,その症例数の増加と共に,典型的なものに関しては,かなり的確に行なえるようになってきた.しかし,病変の広がりが小さく,かつ,陥凹,隆起の程度の少ないものでは,現在のところ,まだ容易ではない.また,2個以上の病変が合併して存在する場合は,それら個々の病変を正確にとらえて診断することはむつかしく,油断すると往々にして,合併病変を見落してしまうことが多い.

昨年11月,広島市で開催された第4回,日本内視鏡学会秋期大会において,この問題がとりあげられ,「微細病変の診断および診断の限界」という題でシンポジウムが組まれ,このうち早期胃癌の部には,現在,第一線で臨床研究をつまれている7名〔後注〕の専門医の方々から,それぞれの経験例をもとに,微小胃癌の診断過程,診断根拠,診断の限界などについて発表がなされた.このシンポジウムで規定された微細早期胃癌とは,癌病巣の広がりの最大径が20mm以下であること,隆起型,陥凹型は除外する.平坦型が主であっても,陥凹(III)あるいは隆起(1)を伴うものは除外するということで,病巣の発見の困難な平坦型およびその混合型に限定されたわけである.報告は全体で40余例であったが,その中には,極めて正確に病像をとらえ,的確な臨床診断をなしえた例もあったが,逆に,微小病度は全く見落され,これとは関係のない離れた部位を異常所見として胃切除をし,摘出標本の肉眼像から,あるいはさらに病理組織学的検索の結果,たまたま癌浸潤が発見された例もあった.また合併例については,ほとんどが微小病変を見落しているようである.特に,X線診断についてみると,このような微小胃癌を初回のX線検査で証明できた例は非常に少なく,間接的な異常所見から病変の存在を察知し,2回あるいはそれ以上のくり返し精密検査の結果,X線的に診断しえた例,あるいはまた,内視鏡検査により異常所見を指摘され,その結果のX線精密検査で病巣をとらええた例が多い.ここに報告された症例について,さらにくわしく検討してみたく思うが,手元に充分の資料もないので差控える.

ここでわれわれの経験例についてみると,やはり似たような診断経過をたどっているので,自験例の統計をもとに,X線診断の過程,診断の根拠となった所見,限界などについて概説する.

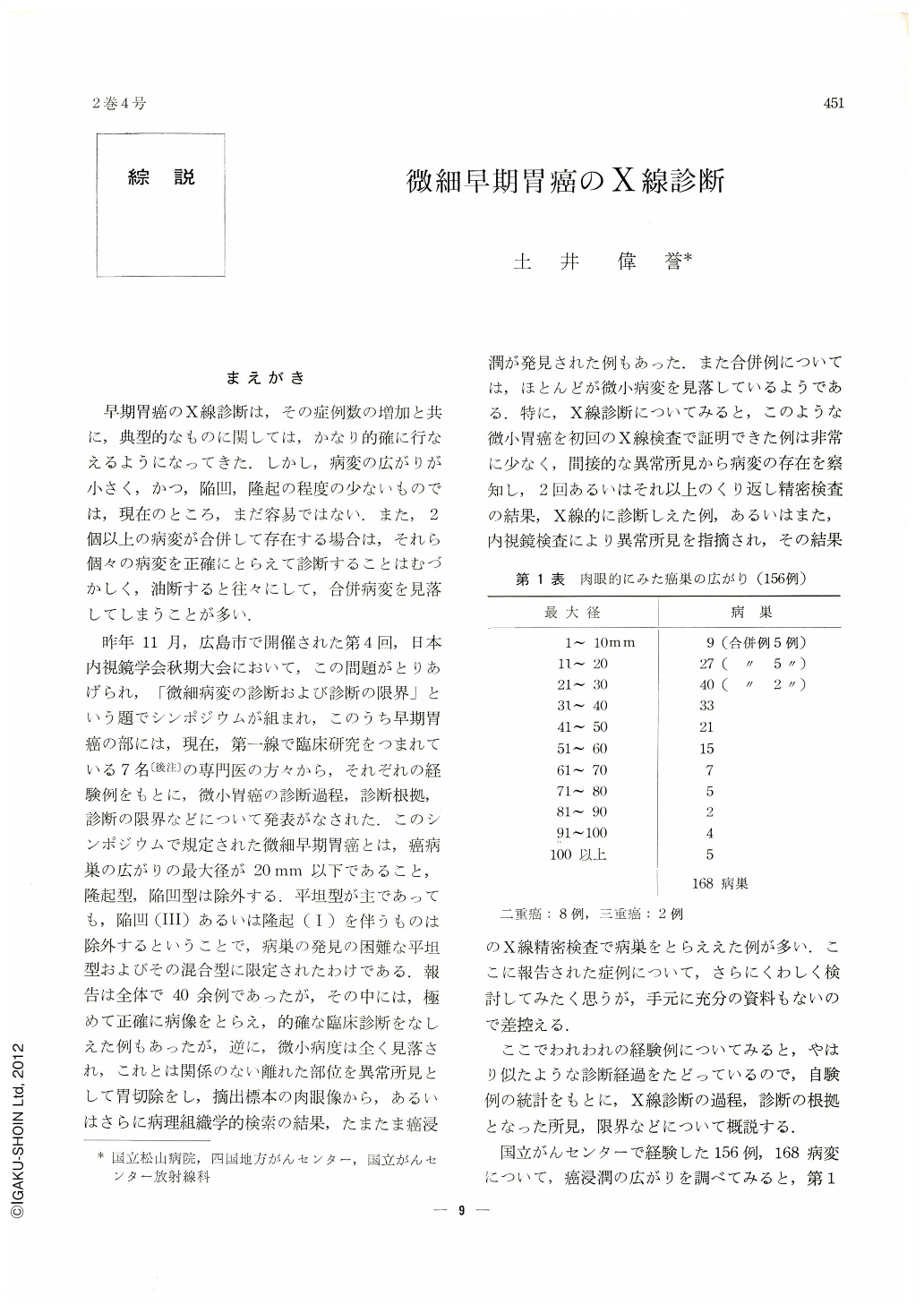

国立がんセンターで経験した156例,168病変について,癌浸潤の広がりを調べてみると,第1表に示すごとくである.このうち,X線検査で,病変の存在診断の比較的容易な隆起型,陥凹型および陥凹(III)を伴う平坦型を除いて,癌浸潤の広がりの最大径が20mmを越さないものを集めてみると,第2表の枠内に示す23病変である.この23病変の術前診断をみると,X線検査で確診しえたもの14例,疑診1例,他病変と合併している,微細病変を見落したもの8例である.この8例中,2例は多発性潰瘍に合併していたもので,その切除標本の新鮮肉眼像からは,癌病巣を適確に指摘できなかったものであり,固定標本で,わずかな陥凹と輪廓が識別できる程度である.他の6例は,1個病変を描写しただけに終り,retrospectiveに,X線フィルムをみると,検査不充分のきらいが強い(第3表).

このような存在診断のむつかしい,しかも微細病変を対象とする場合,精密検査のくり返し,経過観察ということは,どうしても必要になってくる.ここに集めた23病変について調べてみると,初診より手術日までの経過観察期問は,最長2年,最短12日間,平均3.5カ月間である.また,この間のX線検査回数は,最高7回,最低1回,平均2.9回の精密検査がくり返されている.

X線フィルムをふり返って読影してみると,診断の内容からみて,次の5つのグループに大別される.

(1)癌浸潤は浅く,狭い範囲に限局されているが,その周囲に結締織性の変化が強く現われ,病巣部を強調し,存在診断を容易にしたもの―3例

(2)病巣が小彎あるいは大彎の辺縁に存在したために,その発見および診断が比較的容易だったもの―6例

(3)初回の通常検査では,完全に見落しているが,経過観察中に,病巣をとらえ,診断できたもの―6例

(4)他病変が併存し,そちらに注意をうばわれて,微細病変を見落したもの―6例ただし,このうち,2例はretrospectiveにX線フィルムをみると,どうにか癌病巣を指摘できる.したがって,この2例は,読影不注意も原因となっている.

(5)多発性潰瘍に合併した粘膜内癌で,肉眼的に,病巣を指摘することが困難である.もし,癌浸潤による胃変形があったとしても,多発性潰瘍による変形と区別がつかない.したがって,癌病巣そのものを,特徴ある像として描写しない限り,X線による診断は無理である.この辺が,X線診断の限界と考えられる―2例

グループ1,2に関しては,病変の存在診断が比較的容易であるから,今迄に累積された表面型早期胃癌の診断規準をもとに,詳細な検索を行なえば,たとえ病変が小さくても,良性か悪性かの鑑別は,相当に可能である.もちろん,経過観察という条件も加味してのことである.グループ3では,病巣が小さく,かつそれによって起る間接所見がとぼしく,通常検査においては,往々にして見落される危険があるわけである.これを確実に拾い出すためには,従来は,特殊撮影法に属していた,腹臥位二重造影法や丁寧な圧迫撮影法が必要になってくる.しかも,病巣が微細であるため,透視中に,病巣を適確に把握することは極めて困難であり,したがって,ある程度の無駄は承知の上で,色々な体位で,色々な撮影法を試みる必要が生じてくる.病巣の占居部位をみると,6例中4例が,前壁に存在し,このため,背臥位二重造影像では,充分な描写がえられていない.他の2例は,いずれも胃角上部後壁に存在し,通常検査の背臥位二重造影像では表現しにくい場所である.これらの事実から,微細病変を見落さないように診断するためには,どうしても相当の苦労が必要である.グループ4に関しては,検者の不注意もあるが,合併病変の占居部位の位置関係から,それら個々の病変を,必ずしも,容易に分離描写できるとは限らない.このためにも,病変を単一の方向からのみ描写せずに,多くの角度から観察することが必要である.悪性病変と合併している場合は,いずれにしても,治療方針は同じであるから良いが,良性病変に合併している微細な悪性病巣を見落すことは危険である.検査に当たり,たとえ,1個あるいはそれ以上の病変が証明できたとしても,必ず胃全体の検査を怠らないように心掛けなければならない.読影に際しても同様である.グループ5に関しては,X線診断が,粘膜面の凹凸,胃壁の伸展性,粘膜皺襞の走向を主たるより所としている検索であるから,肉眼的に弁別できない程度の病変で,しかも,本例のごとく,多発性潰瘍と合併している場合は,胃壁の伸展性の不調和は,癌の存在とは関係なく現われ,このような病巣を的確に描写し診断することは極めて困難である.

各グループの代表的症例について説明を加える.

Copyright © 1967, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.