病理との付き合い方 明日から使える病理の基本【実践編】 5

リンパ節

加留部 謙之輔

1

1久留米大学医学部医学科病理学

pp.1023-1027

発行日 2006年6月10日

Published Date 2006/6/10

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402101662

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

- 参考文献

- サイト内被引用

血液内科領域においても,病理とかかわる機会は,特にリンパ節病変の際などにおいてしばしば認められると思う.しかし,生検など臨床とのかかわりの深い病理の分野が「外科病理」といわれることだけあって,現在は,病理は主に外科とのつながりが深い科になっている.そのため,外科における病理経験者の割合に対し,内科,特に血液内科医におけるそれは低い傾向にある.そのこともあって,リンパ節,骨髄の病理診断の現場は,多くの血液臨床医にとってブラックボックスになっていると思われる.しかし,病理診断はしばしば病気の診断という医療行為の根幹をなす部分であり,確度の高い病理診断を得るためには病理医のみならず臨床医がかかわる部分が多い.本稿では,リンパ節の病気,特に悪性リンパ腫の確実な診断のために臨床医サイドで大切なことを述べていきたい.

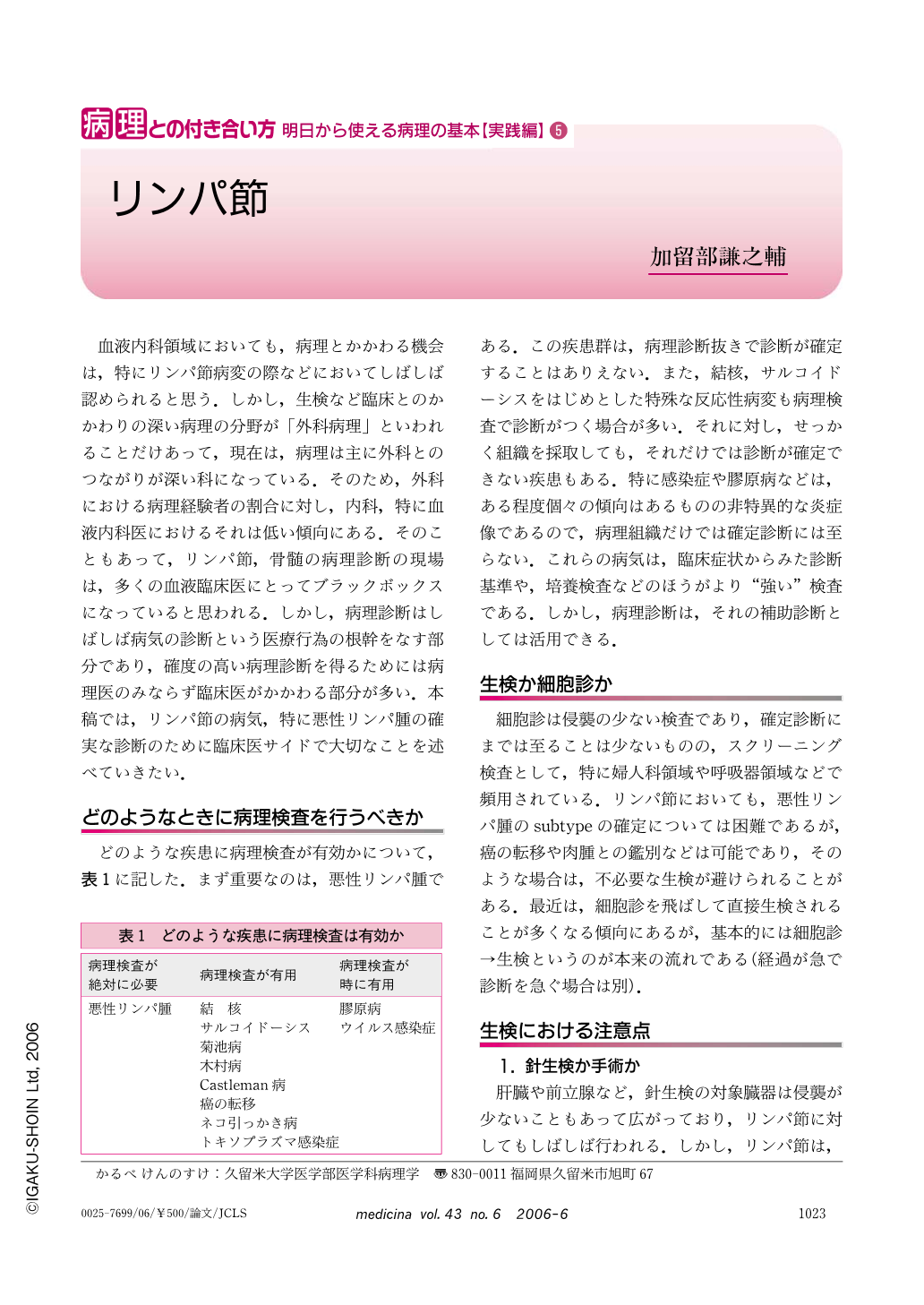

どのようなときに病理検査を行うべきか

どのような疾患に病理検査が有効かについて,表1に記した.まず重要なのは,悪性リンパ腫である.この疾患群は,病理診断抜きで診断が確定することはありえない.また,結核,サルコイドーシスをはじめとした特殊な反応性病変も病理検査で診断がつく場合が多い.それに対し,せっかく組織を採取しても,それだけでは診断が確定できない疾患もある.特に感染症や膠原病などは,ある程度個々の傾向はあるものの非特異的な炎症像であるので,病理組織だけでは確定診断には至らない.これらの病気は,臨床症状からみた診断基準や,培養検査などのほうがより“強い”検査である.しかし,病理診断は,それの補助診断としては活用できる.

Copyright © 2006, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.