基礎実習講座

分光光度計の正しい使い方と性能試験法

桑 克彦

1

1筑波大学医療技術短期大学部

pp.1121-1129

発行日 1983年12月1日

Published Date 1983/12/1

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543202933

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

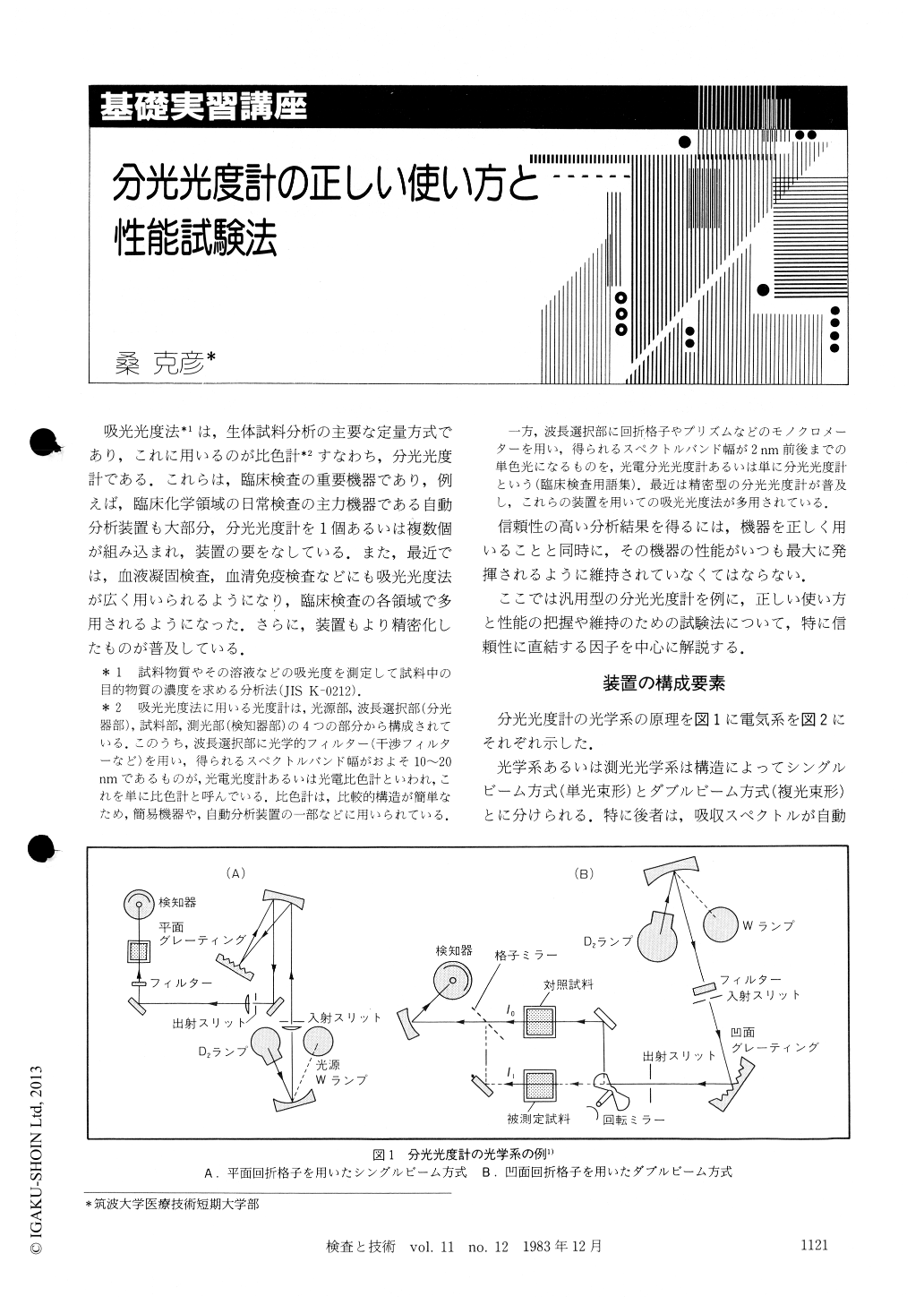

吸光光度法*1は,生体試料分析の主要な定量方式であり,これに用いるのが比色計*2すなわち,分光光度計である.これらは,臨床検査の重要機器であり,例えば,臨床化学領域の日常検査の主力機器である自動分析装置も大部分,分光光度計を1個あるいは複数個が組み込まれ,装置の要をなしている.また,最近では,血液凝固検査,血清免疫検査などにも吸光光度法が広く用いられるようになり,臨床検査の各領域で多用されるようになった.さらに,装置もより精密化したものが普及している.

一方,波長選択部に回折格子やプリズムなどのモノクロメーターを用い,得られるスペクトルバンド幅が2nm前後までの単色光になるものを,光電分光光度計あるいは単に分光光度計という(臨床検査用語集).最近は精密型の分光光度計が普及し,これらの装置を用いての吸光光度法が多用されている.

Copyright © 1983, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.