特集 先端技術と臨床検査

Ⅱ顕微鏡

2免疫組織化学の軟部腫瘍診断への応用とのその限界

高桑 俊文

1

,

大沼 繁子

2

,

牛込 新一郎

1

Toshifumi TAKAKUWA

1

,

Shigeko OHNUMA

2

,

Shin-ichiro USHIGOME

1

1聖マリアンナ医科大学第二病理学教室

2聖マリアンナ医科大学第一病理学教室

pp.1234-1238

発行日 1986年11月1日

Published Date 1986/11/1

DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542913127

- 有料閲覧

- 文献概要

- 1ページ目

●はじめに

軟部腫瘍,特に悪性の軟部腫瘍の診断は,種々の病理学的検索が発達した今日でもなお困難な場合が少なくなく,日常の業務の中で病理医を悩ますものの一つである.また組織発生の不明な腫瘍も多く,その分類についても多少の混乱が残っている.通常は,ヘマトキシリン・エオジン(H・E)染色に加えて,PAS染色,Masson染色,鍍銀染色などのいわゆる特殊染色や電子顕微鏡所見により,腫瘍細胞の性質すなわち分化像を判定し診断されるが,このような診断には相当の熟練した病理医の<眼>が必要であり,一般的には困難なものとされてきた.したがって,より客観的で,有効な検索手段の出現が望まれていた.

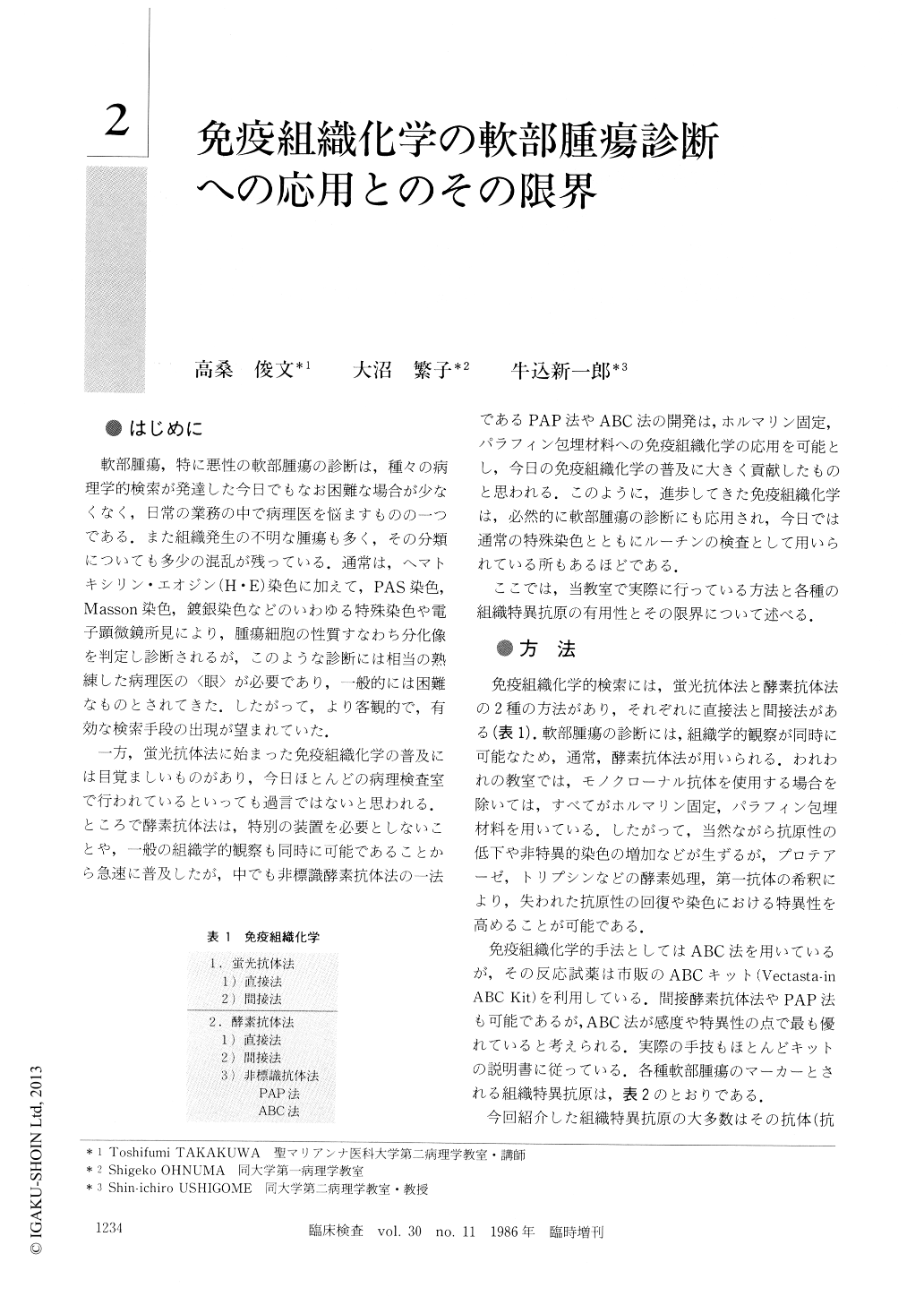

一方,蛍光抗体法に始まった免疫組織化学の普及には目覚ましいものがあり,今日ほとんどの病理検査室で行われているといっても過言ではないと思われる.ところで酵素抗体法は,特別の装置を必要としないことや,一般の組織学的観察も同時に可能であることから急速に普及したが,中でも非標識酵素抗体法の一法であるPAP法やABC法の開発は,ホルマリン固定,パラフィン包埋材料への免疫組織化学の応用を可能とし,今日の免疫組織化学の普及に大きく貢献したものと思われる.このように,進歩してきた免疫組織化学は,必然的に軟部腫瘍の診断にも応用され,今日では通常の特殊染色とともにルーチンの検査として用いられている所もあるほどである.

Copyright © 1986, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.